Lieder in der Region Österreich, ca. 1450–ca. 1520

Historische Voraussetzungen

Das geopolitische Territorium, das in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts „deutsche Lieder“ hervorbrachte, war alles andere als ein gefestigtes Bevölkerungs- und Herrschaftsgebilde. Was das Ersinnen und Vermitteln von deutschsprachigen Liedern angeht, spielt freilich die deutsche Sprachgemeinschaft eine zentrale Rolle. So wenig einheitlich diese in linguistischer Hinsicht war und nicht nur eine große Bandbreite von süd- bzw. oberdeutschen Dialekten umfasste, sondern auch fließende Übergänge zum Niederländischen tolerierte, so sehr war sie doch von den romanischen und slawischen Sprachen des umliegenden Europa abgrenzbar. Durchreisende und migrierte flämische Komponisten hinterließen an der Nordseite der Alpen etliche Spuren von Liedern in ihrem Idiom, die bei der Niederschrift oft kurzerhand eingedeutscht wurden und dann wenigstens als Liedtitel noch sinnvoll wirkten.[1] Dagegen erscheinen französische, italienische oder tschechische Liedzeilen mehr oder weniger sinnentstellend verballhornt.[2] Konsequenterweise wurden sie oft gleich durch deutsche Textformeln ersetzt oder lateinisch kontrafaziert. Das führte zwar zu einigen problematischen Fällen, in denen Liedsätze ausländischer Komponisten nur mit deutschen Textangeboten erhalten sind (etwa Elend du hast umfangen mich des in burgundischen Diensten stehenden Robert Morton), doch lässt sich das Gros des Repertoires als „deutschsprachiges Lied“ identifizieren.

Instabile territoriale Machtverhältnisse, wechselnde politische Feindschaften und sprunghafte Bündnisse, variable Konjunkturen von Residenz-, Bildungs- und Handelsstädten, ungleiche ökonomische Bedingungen und mehrsprachige Zonen machten den Süden des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu einer Region, die sehr unterschiedliche Bedingungen für die Entfaltung von Musik bereithielt, zumal von nichtöffentlicher Musik, wie sie Lieder zumeist darstellen. Das muss nicht nur negativ gesehen werden, in dem Sinne dass es der Ausbildung einer starken Liedidee entgegengestanden hätte. Es begünstigte auch originelle Zugänge zum Liedermachen und rege Transferströme. Es macht aber auch verständlich, warum es offenbar ins kulturpolitische Programm Kaiser Maximilians I. passte, dass im Rahmen von dessen Reichsidee an der Wende zum 16. Jahrhundert nicht zuletzt dem deutschen Lied als Kunstform eine stabile Basis geboten werden sollte und auch wurde. Bis dahin sprossen Lieder – auch kunsthaft komponierte– an den verschiedensten Orten, in unterschiedlichen Milieus, in stilistischer Ähnlichkeit oder singulärer Gestalt hinsichtlich Musik und Text, in größerer oder kleinerer Zahl, wanderten mündlich oder schriftlich, in Gänze oder in Teilen, konsistent oder modifiziert – kurzum: sie standen einem Gebrauchsgut, das seinen Wert in der musikalischen Praxis hatte, viel näher als einer definierbaren (und somit der Ausdifferenzierung fähigen) Gattung.

Zur internen Geographie der Liedpflege

Es gab im österreichischen Raum keine dauerhaften Zentren der Liedpflege. Gleichwohl gibt es Orte wie Augsburg und Innsbruck, an denen sich – soweit wir das aufgrund der heutigen Quellenlage sagen können – zu bestimmten Zeiten die Liedkonjunktur verstärkte. Das noch heute österreichische Stammgebiet entlang der Donau war hier nur partiell beteiligt. Die kulturelle Bedeutung Wiens beruhte vornehmlich auf dem geistigen Lebensbereich der Universität, deren Anteil an der Liedpflege noch wenig erforscht ist (» B. Das Phänomen „Neidhart“). Sowohl von Friedrich III. wie von Maximilian I. nur sporadisch aufgesucht, entstand in der Stadt keine Interaktion zwischen dem Hof und einer breiteren höfisch-patrizischen Trägerschicht, die zu einer regen Kultivierung von Liedern hätte führen können. Erst von dem Moment an, als im frühen 16. Jahrhundert die Verwaltung der oberösterreichischen Länder von Linz hierher verlegtwurde, nachdem die Stadt zum Bischofssitz erhoben worden und seit in diesem Zusammenhang auch die Institution der geistlichen Musikkapelle immer wieder in Wien stationiert war und an St. Stephan wirkte, tauchen Anzeichen für eine mehrstimmige Liedkultur auf. Am Schnittpunkt steht die Person Wolfgang Grefingers; er hatte sich 1492 an der Universität immatrikuliert, verkehrte im lateinische Oden fabrizierenden Humanistenkreis um Konrad Celtis und Joachim Vadian (» I. Humanisten) und ließ in Wien eigene Prudentius-Vertonungen drucken; hier hatte er auch Umgang mit dem blutjungen Ludwig Senfl (» G. Ludwig Senfl) und war nicht zuletzt als Schüler und Freund Hofhaimers (» I. Hofhaimer) Organist des Stephansdoms. Im Wesentlichen hinterließ er Lieder, die aber bezeichnenderweise in Augsburger Quellen überliefert sind, wohin die Kapellmitglieder sie transportiert haben dürften. Konkrete Hinweise auf eine mehrstimmige Liedkultur in den zuvor von Friedrich III. bevorzugten Residenzen Wiener Neustadt und Graz fehlen.

Weiter westlich bestanden für die Produktion, Rezeption und Konservierung von Liedern bessere Umstände. Das geistliche Fürstentum Trient, in dem neben Italienisch eine bayerische Dialektart gesprochen wurde, entfaltete unter seinem an der Universität Wien ausgebildeten Bischof Johannes Hinderbach im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts ein aktives Musikleben, dem Lieder nicht fremd waren. Auch Schweizer Städte formierten sich als Umschlagsplätze für Liedrepertoire. Bereits das vor 1470 eventuell in St. Gallen entstandene und auf Kaufmannskontakten nach Nürnberg aufbauende sogenannte Buxheimer Orgelbuch (» D-Mbs Mus. ms. 3725) zeugt von zahlreichen Liedsätzen.[3] Dem Singen und Sammeln stand die bereits in Gang gekommene, aber noch lange nicht vollzogene Abkoppelung der Eidgenossenschaft vom Reich keinesfalls im Wege, vielmehr verdichten sich, ausgehend von der Handels-, Bischofs-, Universitäts- und Humanisten-Stadt Basel, gerade nach 1500 die Liedkorpora mit ihren Querbezügen zu anderen Regionen. (» Abb. Basel 1493)

Beziehungen nach Burgund, Augsburg und Sachsen

Im Westen des Reichs bestanden über die Zwischenstation der Vorlande, das heißt den größeren und kleineren tirolischen bzw. habsburgischen Streubesitz zwischen der weit nach Norden ausgreifenden Diözese Konstanz und der Bodenseestadt selbst, dem südlichen Oberrhein mit der Universitätsstadt Freiburg sowie dem Elsass, genealogische und topographische Brücken nach Burgund. Für maximilianische Sängerknaben, so auch den späteren Liedkomponisten Adam Rener, war es eine Alternative, statt wie Senfl nach Wien zum Studium nach Burgund (vermutlich an die Alma mater Dôle) geschickt zu werden. Franko-flämische Sängerkomponisten waren schon in der kaiserlichen Kapelle vertreten, bevor dank Maximilians Heirat mit der Tochter Karls des Kühnen 1477 eine dynastische Verbindung zwischen Habsburg und dem Herzogtum Burgund hergestellt war (» F. Musiker aus anderen Ländern). Immer wieder scheinen teils unentwirrbare Verknüpfungen zwischen deutschen Liedern und den Namen habsburgisch-burgundischer Sängerkomponisten auf (Johannes Tourout, Jean Puilloys, Nicolas Champion, Jacques Barbireau, Noël Bauldeweyn), die die Durchlässigkeit der Landes- und Sprachgrenzen erkennen lassen. Die bekannteste Figur ist indes Heinrich Isaac (» G. Henricus Isaac), dessen beachtliches Liedschaffen verhältnismäßig klar, wenngleich nicht widerspruchsfrei dokumentiert ist. Der Südniederländer war schon 1484 bei Erzherzog Sigismund in Innsbruck anzutreffen und zeichnete sich ein gutes Jahrzehnt später als Maximilians Hofkomponist aus.

Seit 1488 bildete der Schwäbische Bund eine institutionalisierte Klammer, die so verschiedene Räume wie Tirol, Württemberg und die Reichsstadt Augsburg in offizielle Tuchfühlung brachte; nach 1500 traten noch andere wie das Herzogtum Bayern-München oder die Reichsstädte Nürnberg und Straßburg bei (um nur liedgeschichtlich markante Standorte zu erwähnen). Augsburg war Maximilians bevorzugter Aufenthaltsort, nicht zuletzt deshalb, weil es als eine der wichtigsten Druckmetropolen des Reichs seinen medialen Interessen entgegenkam. Auch das Lied wurde hier vom kurzzeitig regen Musikaliendruck zwischen 1507 und 1517 in eine neue Dimension katapultiert.[4] Dem kam auch zugute, dass Maximilians Musiker nach 1490 oft für längere Perioden in Augsburg einquartiert, einzelne teils ausdrücklich ansässig waren, so dass ein großer Teil der Liedproduktion und -überlieferung hier ihren Ausgang nahm. Obwohl Bayern und Tirol im zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts einen Höhepunkt ihrer politischen Rivalität erlebten, blieb die alte kulturelle und wirtschaftliche Nähe des Alpenvorlands und des „Lands im Gebirge“ erhalten, wobei der Transitweg nach Italien ein Lebensnerv beider Parteien war. Innsbruck, Verwaltungssitz der niederösterreichischen Länder, wurde somit ein wichtiger Residenzort und übernahm nach 1490 diese Rolle von der Donaustadt Linz.

Wie stark persönliche Kontakte regionale Bedingtheiten überwölben können, illustriert die Tangente Habsburg – Sachsen. Nachdem bereits die musikliebende Katharina von Sachsen 1484 Ehefrau des Kaiser-Vetters Sigismund von Tirol geworden war, hielt sich ihr Cousin Kurfürst Friedrich der Weise als Hofrat und Statthalter seines Großonkels König Maximilians zwischen 1494 und 1498 in dessen Hoflager und somit gleichfalls anhaltend in Tirol auf; auch begegneten sich beider Hofkapellen zum Beispiel auf dem Freiburger Reichstag 1498. Aus diesen Jahren sind Kontakte Kurfürst Friedrichs zu Paul Hofhaimer (» I. Hofhaimer) belegt, die zudem wahrscheinlich machen, dass auf diesem Wege die im süddeutschen Raum von nun an omnipräsenten Lieder Adams von Fulda, der seit 1489 an Friedrichs Hof bedienstet war, in den süddeutschen Raum gelangten. Eine kontinuierliche Liedpflege beginnt in den 1490er Jahren und ist mit der Regentschaft Maximilians verknüpft.

Liedersammlungen des 15. Jahrhunderts

Aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts haben sich drei Musikhandschriften erhalten, in denen das mehrstimmig komponierte Lied in größerer Quantität vertreten ist und dort das angesammelte Repertoire dominiert, maßgeblich bestimmt oder wenigstens stark durchsetzt. Nicht immer ganz angemessen wurden sie deshalb in der älteren Forschung als „Liederbuch“ betitelt: das „Lochamer-Liederbuch“ (ca. 1450–1460, » D-B Mus. ms. 40613), das Schedelsche Liederbuch (1459–1463, » D-Mbs Cgm 810) und das „Glogauer Liederbuch“ (Saganer Stimmbücher, ca. 1480, » PL-Kj Berol. Mus. ms. 40098.[5] Die ersten beiden sind eng mit ihren Nürnberger Besitzern verbunden, so dass in gewisser Weise von süddeutscher Provenienz gesprochen werden kann, zumal der humanistische Mediziner Hartmann Schedel immer wieder auch in Augsburg war. Als Jugendlicher erfasste er zwar vornehmlich solche Lieder, die allenthalben zirkulierten, bettete diese aber in einen umfassenderen Bestand auch franko-flämischer Chansons ein, soweit diese nördlich der Alpen greifbar waren. Die bemerkenswerte Zahl an Konkordanzen des Buxheimer Orgelbuchs mit dem Schedel-Manuskript und geringfügig auch mit dem Lochamer-Liederbuch rückt die Freie Reichsstadt Nürnberg als Ort der Liedpflege und der Lieddokumentation zu dieser Zeit erneut in den Blick.

Die Lieder aus dem umfangreichen dreiteiligen „Glogauer“ Stimmbuchsatz, der im niederschlesischen Augustiner-Chorherrenstift Sagan entstand und dem Entstehungsort gemäß einen starken Akzent auf geistliche Materien legt, greifen einige Sätze auf, die auch im süddeutschen Raum im Umlauf waren – woher sie originär stammen und in welcher Richtung sie sich verbreiteten, ist kaum zu sagen. Es handelt sich zumindest bei dem Pool mehrfach überlieferter Lieder um ein transregionales Phänomen. So wichtig und bemerkenswert diese drei relativ geschlossenen Kompilationen sind, vermitteln sie doch vermutlich keinen repräsentativen Eindruck vom Liedbewusstsein der Zeit.

Streuüberlieferung

Charakteristischer für das deutsche mehrstimmige Lied ist für die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts die Streuüberlieferung, die auch Aussagen über den damaligen Status des mehrstimmig aufgeschriebenen Liedes macht. Die alte Tradition des primär literarisch konzipierten höfischen Sololieds, das zu großen Liedsammlungen (mit und – meist – ohne Noten) führte, ließ sich nicht umstandslos auf das polyphone Lied übertragen. Vielmehr erweisen sich mehrstimmig zu Papier gebrachte Lieder in deutschen Landen vorerst als „Fußnote“ zu geistlicher Musik. Die sogenannten „Gemischten Quarthandschriften“ bzw. „kleinen Folio-Handschriften“, wie sie für die Musiküberlieferung im deutschsprachigen Raum bis zum Ende des 15. Jahrhunderts kennzeichnend sind, fügen Liedgut dem vorherrschenden sakralen Repertoire bei, teils mengen sie es ihm regelrecht unter: nämlich auf dem Wege der Kontrafaktur, der Unterlegung mit lateinischen Texten für Gottesdienst und Privatandacht. Auf jeden Fall sind in den betreffenden Quellen die deutschsprachigen Lieder eine periphere Erscheinung. Das gibt sich nicht selten dadurch zu erkennen, dass man es kodikologisch mit Nachträgen an freien Stellen zu tun hat. Von einem gezielten Zusammentragen von Vertretern einer funktionalen oder gattungsmäßigen Spezies Lied zeugen die Quellen nicht.

Im Einzelnen sind folgende Manuskripte aussagekräftig: Die Tausende von Seiten umfassenden Trienter Codices mit den Nummern » I-TRbc 90, » I-TRcap 93*, » I-TRbc 88 und » I-TRbc 89, die etwa zwischen 1455 und 1470 vorwiegend von dem aus München stammenden Succentor und Domschulrektor Johannes Wiser an der Domschule von Trient mit Musik angefüllt wurden, beherbergen ganze acht Lieder, ebenso viele Leisen (» B. Geistliches Lied) und in der gleichen Menge Messen über Cantus firmi, die aus Liedern gewonnen sind.[6] Ähnlich ist die Ausbeute in einem anderen Depotkodex, dem Chorbuch des Innsbrucker Magisters Nikolaus Leopold (» D-Mbs Mus. ms. 3154), das sich zeitlich an die in Trient entstandenen Quellen anschließt.[7] Dieses Chorbuch, an dem viele Hände beteiligt waren, wurde etwa 1466 begonnen und erst um 1511 mit den letzten Nachträgen beendet. Es lässt sich annehmen, aber nicht mit letzter Gewissheit behaupten, dass das über 800-seitige Manuskript den Repertoirefundus der verschiedenen habsburgisch-tirolischen Kapellformationen im Weichbild von Augsburg und Innsbruck widerspiegelt, bevor es in den Besitz des Schulmeisters kam.[8] Lieder spielen eine ähnlich marginale Rolle wie in den Trienter Handschriften: Im 1476 beendeten Faszikel hat ein Schreiber eine Traube von fünf Liedsätzen und ein einzelstehendes Lied eingetragen (vgl. » Hörbsp. ♫ Ich sachs einsmals; » Hörbsp. ♫ Gespile, liebe gespile gút; » Hörbsp. ♫ Es sassen höld in ainer Stuben; » Hörbsp. ♫ So steh ich hie; » Hörbsp. ♫ Tannhauser). Vermutlich am Ende der 1480er Jahre kamen drei Messen dazu, die sich auf Liedmaterial zu stützen scheinen (zu dem Lied, das der Missa O Österreich zugrunde liegt, vgl. » F. Musiker aus anderen Ländern). Mehrere motettische Sätze sind mit Liedmelodien kombiniert; drei weitere Lieder sind als Marginalien notiert. Die Spärlichkeit des Befundes deckt sich übrigens mit Zeugnissen aus anderen Regionen: Der aus Prag stammende Strahov-Kodex (» CZ-Ps D.G. IV. 47; » F. Bohemian Sources) verzeichnet drei deutsche Lieder; die mutmaßlich bzw. definitiv aus Leipzig stammenden umfangreichen Musikkollektionen aus der Zeit vor und um 1500, die man mit dem Berliner Mensuralkodex » D-B Mus. ms. 40021 und dem Nikolaus-Apel-Kodex (» D-LEu Ms. 1494) verbindet, beschränken sich ebenfalls auf jeweils eine Handvoll Liedbelege.

Es ist nicht leicht zu ermessen, wann sich das Blatt zu wenden begann und mehrstimmige Lieder weltlicher Natur im süddeutsch-österreichischen Raum zu einem eigenen Sammlungsgegenstand wurden, da sich aus den 1480/1490er Jahren weitere Handschriften mit Liedelementen nur torsohaft erhalten haben (sie sind alle noch nicht im Stimmbuchformat angelegt worden): so etwa das Augsburger Fragment (» D-As Cod. 4° Mus. 25, um 1492/93), das isolierte Tridentiner Faszikel (» I-TRc Ms. 1947-4, um 1495 bis vor 1500) oder, besonders interessant, das Linzer Fragment (» A-LIb Hs. 529, um 1490) mit seinen drei Liedern und weiteren zugehörigen Fragmenten. Aufgrund seiner Provenienz könnte das Letztgenannte durchaus Aufenthalten des Habsburger-Hofs im öfters angesteuerten Residenzort Linz zu verdanken sein. Die Beziehungen zum Hoflager gehen speziell aus dem Lied Heya, heya nun wie sie grollen hervor (» Hörbsp. ♫ Heya, heya und » Hörbsp. ♫ Heya ho, nun wie si grollen). Der vierzeilige Fehdeaufruf, der vielleicht sogar noch auf Oswald von Wolkenstein zurückgeht oder jedenfalls eine Episode seines Lebens betrifft (um 1442–43),[9] ist nämlich nicht nur in einem der Trienter Codices (I-TRbc 89) schon um 1465 überliefert, sondern auch im Braccesi-Chansonnier (» I-Fn B.R. 229), der 1492 in Heinrich Isaacs Wohnort Florenz entstand, sodann im Linzer Fragment und zuletzt als Zitat in einem Quodlibet aus der Sammlung Wolfgang Schmeltzls.[10] Der Schulmeister des Wiener Schottenstifts versorgte sich für seinen Druck von 1544 ganz stark mit altem Material, das bis in die frühmaximilianische Zeit zurückreichte und im Schottenkloster lagerte.[11] So kombinierte er Heya heya auch mit dem Tannhäuser-Lied aus dem Nikolaus-Leopold-Kodex. Diese Überlieferungskonfiguration deutet darauf hin, dass man in engeren oder weiteren Hofkreisen über viele Jahrzehnte hinweg etwas mit der ungestümen Brixener Ritter-Bauern-Affäre anfangen konnte (» Notenbsp. Heya, heya, nun wie si grollen).

Aufschwung der Liedkunst unter Maximilian I.

Mit Maximilians intensivierter Musikpatronage, die auch sehr stark das private oder zumindest nicht-repräsentative Musizieren miteinschloss, und anlässlich seiner Rückkehr in deutsche Lande 1490 veränderte sich auch die Aufmerksamkeit, die dem komponierten Lied entgegengebracht wurde. Ablesbar ist dies an der neuen Art, wie größere Mengen an Liedern aus seinem direkten musikalischen Umfeld in gebündelter Form gespeichert wurden. Der wohl älteste Zeuge dieses neuen Interesses ist nur noch indirekt und zudem lediglich unvollständig fassbar: Die 45 anonymen Lieder des Züricher Tenor-Stimmbuchs, das als einziges von einer dreistimmigen Stimmbuchgarnitur erhalten blieb, wurde zwar in den 1520er Jahren von dem Augsburger Fugger-Organisten Bernhard Rem geschrieben, aber das Repertoire, das als überhaupt einzige Konkordanzen zwei Übereinstimmungen mit den Saganer Stimmbüchern („Glogauer Liederbuch“) aufweist, stammt stilistisch aus den 1490er Jahren.[12] So wie Rems zwei sonstige Liedermanuskripte dieses Zeitraums[13] scheint es Teil eines antiquarischen Programms zu sein, bei dem nach Maximilians Tod aktuelle Kopien von alten Vorlagen angefertigt oder aus diesen kompiliert wurden. Während die beiden anderen Manuskripte über Liedsätze der Hofkomponisten Isaac, Hofhaimer, Rener, Senfl u. a. eindeutig Maximilians musikalischer Entourage zuzuordnen sind, muss diese kollektive Autorschaft für das in Zürich liegende Manuskript spekulativ bleiben. Doch die Überlieferungskonstellation legt nahe, dass es aus dem Fundus der Kapelle stammt – man ging mit diesen Liedern um, seien es die eigenen oder vorerst noch fremde gewesen.

Dieser Wandel ist bezeichnend für die neue Funktion des polyphonen Liedes, das nun zur intensiv von den Kapellmitgliedern sowie deren Assoziierten wie Wolfgang Grefinger in Wien oder Hans Buchner und Sixt Dietrich in Konstanz und Freiburg in Angriff genommenen Kompositionsaufgabe wurde. Dass deutsche Lieder und franko-flämische Chansons ebenso fraglos nebeneinander standen wie heimische und internationale Motetten und als solche in ein musikalisches „Reisebuch“ aufzunehmen waren, illustriert das Augsburger Chorbuch (» D-As Cod. 2° 142a, ca. 1512–1514),[14] an das zuletzt 1514 Hand angelegt wurde. Es steht in Beziehung zu Maximilians Augsburger Kammersekretär, Rat und Chefdiplomat Matthäus Lang,[15] der selbst eine Sozialisation als Sängerknabe genossen hatte. Ebenfalls in enger Verbindung zur königlichen bzw. kaiserlichen Kanzlei steht schließlich das umfangreiche und nun gattungsreine Münchner Liedmanuskript » D-Mbs Mus. ms. 3155 (kurz nach 1519), dessen kompositorischer Löwenanteil von Isaacs Nachfolger, dem jungen Senfl, beigesteuert wurde.[16] Die kalligraphische Textschrift der Gedichte gehört einem der Sekretäre, die an Maximilians großen literarischen Projekten beteiligt waren, vielleicht Marx Treitzsaurwein. Schätzungsweise kurz vor der Wiener Fürstenhochzeit 1515 (» D. Royal Entry) angelegt, stellt es als Nachhut des unterdessen fast anachronistischen Chorbuch-Layouts den repräsentativen Höhepunkt der Dokumentation höfischer Liedkultur im Habsburgerreich dar.

Ableger des um und nach 1500 aufgeflammten Geschmacks am polyphonen Lied sind vielerorts zu registrieren, wenngleich wegen der nun generell verbreiteten Notierungsweise in Stimmbüchern die Überlieferung viele Opfer gefordert hat. Immerhin beglaubigen die diversen lückenhaft überlieferten Liedhandschriften aus dem unscharfen bayerisch-österreichischen Raum[17] und namentlich die nun mit großer Nachhaltigkeit einsetzenden Schweizer Quellen[18] mit ihren handgreiflichen Indizien für wechselseitige Beziehungen nach Augsburg, Freiburg und Konstanz, dass das mehrstimmige Lied aus dem städtischen und gebildeten Milieu nicht mehr wegzudenken war.

Liederdrucke

Hauptverantwortlich für die Verbreitung des deutschen mehrstimmigen Liedes um 1500 war aus Sicht der musikalischen Kommunikationsnetze und aus der Perspektive der Quellentypologie allerdings der neue Notendruck, durch den das Lied in Maximilians letztem Lebensjahrzehnt eine kurzfristige Sternstunde seiner Bekanntmachung erlebte, und zwar in Form mehrstimmiger Liederbücher sowie als Liedflugschriften. Hier konvergierte Maximilians und seiner Entourage mediales Interesse mit einem mittlerweile angehäuften Liedrepertoire und dem Rezeptionswillen einer breit gestreuten Klientel. Als repräsentativ kann das 1512 vom kaiserlichen Drucker Erhart Öglin in Augsburg in Umlauf gesetzte gedruckte Liederbuch (» Aus sonderer künstlicher Art) gelten (vgl. » Abb. Hofhaimer, Ach lieb mit leid); flankiert war es von weiteren Stimmbuchsätzen, die andernorts zwischen 1510 und 1517 die Offizinen von Johann Froschauer (?), Peter Schöffer d. J. und Arnt von Aich verließen.[19] Sie bilden im überwiegenden Kontingent den Liedfundus ab, wie er am kaiserlichen und (zeitweise befreundeten, teils konkurrierenden) württembergischen Hof zur Verfügung stand, also von habsburgischen und Stuttgarter Komponisten. Aber es befinden sich darunter auch Werke von solchen Komponisten wie der kursächsischen Respektsperson Adam von Fulda, dessen Lieder zugleich im musikalischen Reisedossier des Augsburger Chorbuchs und in den Schweizer Quellen vertreten sind. Die Schnittmenge zwischen den polyphonen Sätzen und den überwiegend mit einstimmigen Melodien ausgestatteten, meistens auf Texte oder Tonangaben („zu singen in der Weise von …“) beschränkten Flugblättern ist jedoch vor 1520 gering. Wie die vielen Lieder klangen, die in deutschen Landen ohne größeren polyphonen Aufwand und umgangsmäßig bei den diversen Gelegenheiten gesungen wurden, bleibt allenfalls zu imaginieren.

Konsequenterweise schätzten spezialisierte Drucker den Bedarf an Liedveröffentlichungen im Sinne eines erstarkenden Marktes ein. Doch was hinsichtlich der Flugschriften als merkantile Kalkulation Erfolg hatte, erwies sich für die Herstellung komplexer Liederbücher in Zeiten des Mehrphasen-Drucks anscheinend als zu aufwändig für eine vertretbare Rentabilität. Dieser wirtschaftlichen Kalkulation dürfte es geschuldet sein, dass der letzte erhaltene Druck mit mehrstimmigen deutschen Liedern aus dem Jahr 1517 stammt, bevor dann 1534[20] die optimierte Drucktechnologie unter anderen Vorzeichen eine neue Ära der Liedpublikation im großen Stil eröffnete.

Vom Spruchsang zum Zeitungslied

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatte sich ein gravierender Wandel in der Trägerschicht wie bei den Ausführenden des Liedes vollzogen, der auch die Art des Liedgesangs veränderte. Die Traditionen des Spruchsangs des 14. Jahrhunderts und der inzwischen aufgeblühten Meistersingerkunst waren in der Region Österreich um 1450 nebeneinander lebendig (» B. Traditionsbildungen des Liedes, » B. Minnesang und alte Meister, » B. Das Phänomen „Neidhart“). Gehobene einstimmige Lieder, die man „Vortragslieder“ nennen könnte, wurden noch von einer eigenen Berufsgruppe, den in den Akten aufscheinenden „Sprechern“, betrieben. Diese Bezeichnung markiert bereits den Akzent auf der literarischen Seite; dennoch wurde die musikalische Seite gelegentlich auch dokumentiert, allerdings als Einzelgesänge, von deren mehrstimmiger Realisierung durch etwelche instrumentale Begleitung sich keine schriftlichen Zeugnisse erhalten haben. Zu den prominentesten Sprechern zählt Michel Beheim, der auch in habsburgischen Diensten stand: nach 1454 bei Albrecht VI. in Freiburg, zwischen 1459 und 1465 am kaiserlichen Hof Friedrichs III. (» B. Das Phänomen „Neidhart“). Obwohl Nachfolger in seiner Funktion dem Namen nach bekannt sind – Mangolt Groenwald[21] und unter Maximilian der mal als „Sprecher“, mal als „Singer“ in den Akten geführte Georg Sayler –, gehörte bereits Beheim zu einer aussterbenden Spezies, was er an seinem Lebensende beklagte. Ab 1490 fusionierte der untergehende Berufszweig, der auch in Form fahrender Sänger (seltener Sängerinnen) zahlreiche adlige Landsitze bediente, mit den Kolporteuren des neu aufkommenden Gewerbes des Flugblattdrucks. Von wandernden Sängern wurden Lieddrucke umso leichter verkauft, wenn sie diese vorher vorgetragen hatten.[22] Der Übergang vom Spruchsang zum Zeitungslied, das auf bekannte Melodien gesungen wurde und daher keiner Noten bedurfte, vollzog sich schleichend. Gelegentlich gingen solche Lieder mit Schilderungen von historischen Ereignissen oder lokalen Begebenheiten eine Allianz mit komponierten Gesängen ein. Die dem bayerischen Sänger und nachmaligen Landrichter Hans Hesselloher zugeschriebene Geschichte einer aus dem Ruder gelaufenen Dorfauseinandersetzung war nicht nur seit etwa 1450 als vielstrophiger Text (Von üppiglichen Dingen) in Umlauf, sondern es erfuhren auch diverse Melodievarianten, die aber alle den markanten Quintsprung und die rezitierenden Tonwiederholungen am Anfang aufweisen, mehrere polyphone Aussetzungen. Eine dreistimmige Version, die mit ihrer unaufwändigen Mehrstimmigkeit und dem auf neutralen (durchaus nicht tänzerisch gemeinten) Textvortrag verweisenden Dreiermetrum auf die Tradition des solistischen Vortragslieds zurückgeht, erhielt sich in einer vor 1500 angelegten Handschrift, die einmal das Kloster Mondsee besessen hatte.[23] Dass auch Schmeltzl im Wiener Schottenstift darauf für eines seiner Quodlibets zurückgriff,[24] lässt eine benediktinische Kontaktroute vermuten und erinnert an die traditionsreiche gesellige Liedkultur in lebensfrohen monastischen Konventen, der sich bereits das „Glogauer Liederbuch“ verdankt.

Wandel der höfischen und städtischen Liedpraxis

Deutliche Veränderungen vollzogen sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der höfischen Liedpraxis, die ihre ehedem klerikale Basis immer mehr gegen eine weltliche Orientierung am Hofleben eintauschte. Während Vergleichbares vom Hof Friedrichs III. nicht überliefert ist, hatte Maximilian nachweislich schon in seiner burgundischen Zeit um 1480 die Gewohnheit angenommen, sich privat von den Kapellsängern vorsingen und vom Organisten vorspielen zu lassen, was er in seiner süddeutschen Regierungszeit mit anderem Personal offenbar bis ins Alter hinein beibehielt. Manch einen Musiker, wie den französischen Sänger Philipp de Passagio, übernahm er aber auch aus den Niederlanden als vertraulichen Begleiter („suum Carissimum cantori et Commensali continuo“).[25] Er beschäftigte seinen Organisten Paul Hofhaimer und seine Sänger neben offiziellen Anlässen auch für seine ganz private „Kurzweil“, ließ sie teils in kleinen Formationen auf seinen permanenten Regierungsreisen und selbst zu Kuraufenthalten nachkommen (vgl. auch » D. Hofmusik. Innsbruck). Bei seiner persönlichen Rekreation, desgleichen bei den kleineren und größeren Zusammenkünften des mobilen Hofstaats war dem mehrstimmigen Lied eine ideale Plattform gegeben. Thematisch dominierte die Liebeslyrik in all den Facetten (wie Liebesversicherungen und Anzüglichkeiten), die dem mittleren und niederen Stilregister zugänglich waren,[26] aber auch die Tugendlehre eroberte zunehmend das Feld; sie wurde kontrapunktiert von spöttischen Inhalten wie der Bauernsatire, die ein beliebtes Motiv bei Zusammenkünften des Adels war und nicht nur bei den Kostümbällen der sogenannten „Mummereien“ für Spaß sorgte, sondern ihren Reflex in zahlreichen Liedern der Zeit fand. Es verwundert nicht, dass diese Situation die komponierenden Kapellmitglieder zu einer regen Produktion anspornte. Die oft monate- und jahrelange Stationierung der habsburgischen Kapellmitglieder in den verschiedenen Städten des Reichs machte aber auch die Grenzen zwischen der höfischen und der stadtbürgerlichen Musikpflege durchlässig, so dass die Liedlust – ausgehend vom Herrscher und der Hofgesellschaft – leicht in das Patriziat und gebildete Bürgertum der Städte proliferieren konnte. Wirtschaftliche Prosperität, sozialer Aufstieg und zivilisatorische Ambitionen – etwa im Umkreis der Augsburger Fugger –, intellektuelles Streben – wie bei der Basler Familie Amerbach – in Verbindung mit einer zunehmenden Selbstverständlichkeit im unverkrampften Umgang mit der deutschen Sprache stellten hier den kulturellen Humus für die aufblühende Gattung dar. Als reine Vokalmusik, als variabel vokal und instrumental zu besetzende Kleinkunst und als Vorlage für Lauten- und Tasteninstrumentintavolierungen bot sie ein breit gefächertes Angebot für die unterschiedlichsten Niveaus und Lebenslagen. Insbesondere die jugendliche Stadtbevölkerung, darunter in Bursen lebende Studenten, und nicht weniger die Edelknaben bei Hofe dürften eine wichtige Zielgruppe gewesen sein.

Gerade die beflissene Herstellung von Einblatt-Drucken und Flugschriften mit Liedern, die kurz vor der Jahrhundertwende vor allem an den klassischen süddeutschen Druckorten einsetzte, bekundet auch in materialer Hinsicht das (wohl a priori) große Interesse breiter Bevölkerungsschichten am Liedersingen. Die Kommunikation von und mit Liedern mag sich durch das innovative Medium verändert haben. Lieder (gegebenenfalls nur als gedruckte Texte) zu sammeln wurde möglicherweise eine weitere Verhaltensweise und ergänzte so das Singen von Liedern, das zweifellos nach wie vor im Mittelpunkt stand. Dass Liederauf bestimmte Melodien gesungen wurden und man diese Weisen im Kopf hatte, wird eindrücklich durch die entsprechenden Paratexte der meisten Flugblatterzeugnisse beglaubigt. Neue Lieddichtungen wurden unter dem Hinweis auf bekannte Melodien angeboten, z. B. „In dem Ton Ich stund an einem Morgen“. Es lässt sich so ein gar nicht so kleiner Vorrat an Melodien rekonstruieren, von deren Bekanntheit man damals ausgehen konnten.

Einstimmige Weise – mehrstimmiges Lied

Ein mehrstimmig komponiertes Lied wird von einer Liedweise und einem Liedsatz repräsentiert, zu dem in der Regel, aber nicht zwingend ein (erklingender oder mitgedachter) Text gehört. Die in der Natur der Sache liegende Spannung zwischen diesen Komponenten prägt die Hervorbringung und Rezeption von Liedern, und zwar deutscher Lieder des 15. und 16. Jahrhunderts noch stärker als solcher aus anderen europäischen Regionen. In welcher Beziehung die Komposition mehrstimmiger Lieder zur althergebrachten monophonen Liedpflege stand, kann nur vermutet werden. Man neigt heutzutage dazu, davon auszugehen, dass einstimmig gesungene Lieder, deren Melodien mehr oder auch weniger bekannt, aber auf alle Fälle existent waren, irgendwann (mündlich oder schriftlich) in die Mehrstimmigkeit überführt und dann als solche notiert wurden. Diese natürlich wirkende Chronologie (eine einstimmige Liedweise wird zu einem späteren Zeitpunkt mehrstimmig gesetzt) leidet im Zusammenhang mit weltlichen polyphonen Liedern indes an dem Schönheitsfehler, dass es bislang noch nicht gelungen ist, irgendwo in schriftlicher Form eine solche vorgängige Melodie ohne irgendeine Bearbeitung mit früherem Datum als das Notat des betreffenden Satzes oder der verschiedenen Sätze nachzuweisen, selbst nicht bei so urwüchsig wirkenden Liedern wie Elslein, liebes Elselein[27] oder Ich stund an einem morgen.[28] Man kann daher allenfalls annehmen, dass Komponisten auf der Basis präexistenter monophoner Lieder polyphone Tonsätze wie Lieder, Messen und Instrumentalstücke geformt haben. Man kann diese einstimmigen Weisen auch rekonstruieren, belegen lassen sie sich aber offenbar nicht. Dieser eigenartige Sachverhalt mag seinen Grund darin haben, dass einstimmige weltliche Lieder im 15. Jahrhundert ohnehin eher sporadisch mit Noten aufgeschrieben wurden, während dies bei geistlichen Liedern weit üblicher war. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Liedmelodien, die wir aus Liedsätzen kennen, überwiegend für diese mehrstimmigen Gebilde geschaffen wurden und sich post festum hieraus verselbstständigt haben. In der Tat gibt es ausreichend Belege dafür, dass Melodien aus Liedsätzen extrahierend gewonnen wurden und sehr wohl den Charakter von autonomen, ja populären Liedern annehmen konnten. Man sang sie hernach entweder plan und einstimmig, ggf. mit kontrafaziertem Text, oder man legte sie neuen Kompositionen zugrunde. Das in den Saganer Stimmbüchern und im Leopold-Kodex vertretene sowie bei Schmeltzl zitierte dreistimmige Tagelied über den am Horizont auftauchenden Morgenstern Ich sachs einsmals (» Hörbsp. ♫ Ich sachs einsmals) findet sich notenlos auch im sogenannten Liederbuch der Anna von Köln,[29] in dem ab 1500 Texte und Melodien für Schwestern der Devotio moderna zusammentragen und geistlich umgedichtet wurden. Die von Isaac mehrstimmig gesetzte und wahrscheinlich für den polyphonen Satz als Melodie erfundene Weise Innsbruck ich muss dich lassen sang der bayerische Prinz Albrecht noch im Jahr 1593 auf dem Weg zu seinem Studienort Ingolstadt, angepasst auf die Worte „O München ihe muest dich lassen, Ich zeich dahin mein strassen“.[30] Auch aus Hofhaimers Lied Ach lieb mit leid, erstmals in der Augsburger Handschrift » D-As Cod. 2° 142a und Öglins erstem Druck überliefert (» Abb. Hofhaimer, Ach lieb mit leid), koppelte der kurpfälzische Rat Philipp von Winnenberg den Tenor aus, kappte die in der Mehrstimmigkeit erforderlichen Pausen und publizierte ihn mit geistlichem Text in seiner einstimmigen Liedsammlung » Christlicher Reuter Lieder (Straßburg 1582).

„Tenorlied“ und Stimmfunktionen

Der Usus, eine – wenn nicht faktisch als solche gesungene, so doch als singbar anmutende – Weise zum strukturellen Kern einer Komposition zu machen, bestimmte das deutsche Renaissancelied in stärkerer und anhaltenderer Weise als Kompositionen andernorts, so dass von manchen Vorlagen, meist den prägnanteren, ganze Liedfamilien entstanden. In Übereinstimmung damit, dass isolierte Melodien bereits von den Zeitgenossen als „Tenores“ bezeichnet wurden, erfand die Forschung das Label „Tenorlied“ für die betreffende satztechnische Struktur.[31] Dies geschah anfangs nicht ohne ideologische Nebenabsichten, nämlich zur unterschwelligen Bewertung als einer Art deutscher Tenorgesinnung. Nach neuerem Verständnis ist die Tenor-Orientierung der „Gattung Tenorlied“ jedoch eine charakteristische Art, mit musikalischem Material generell umzugehen. Insbesondere beim Vergleich von Liedern, die an verschiedenen Stellen unterschiedlicher Regionen auftauchen, ist der eingeschränkte Textstatus der Überlieferungen erkennbar. Der Wunsch, ein vorhandenes Lied als Impulsgeber für weitere produktive Beschäftigung zu behandeln, überwiegt oft die Absicht, unveränderliche Werke zu schaffen. Es ging vor allem darum, Material für neue Bearbeitungen zu haben.

Wenn Lieder im 15. Jahrhundert ganz offensichtlich wanderten, dann kursierten sie nur ausnahmsweise als gleichbleibende Liedsätze. Meist blieb nur die Hauptmelodie einigermaßen stabil und erfuhr andernorts eine je abweichende polyphone Einkleidung. Die Hauptmelodie lag in der Regel im Tenor, was ebenso die Stimmfunktion im mehrstimmigen Satzverband (Ténor), als auch die natürliche männliche Stimmlage (Tenór) meinte. Für das deutsche Lied blieb diese Disposition länger der Normalfall als für andere europäische Liedtraditionen, in denen mit der Verbreitung des franko-flämischen Stils die Oberstimme zum Melodieträger wurde. Dass es aber auch weitere Optionen gab, illustrieren verschiedene Fälle im „Glogauer Liederbuch“ (Saganer Stimmbücher, PL-Kj Berol. Mus. ms 40098). Das auch im Innsbrucker Leopold-Kodex bearbeitete Lied Ich sachs einsmals wird in einer dreistimmigen Version mit Liedmelodie in der Mittelstimme präsentiert. Im Altus-Stimmbuch erscheint die Weise aber nochmals separat in anderer Mensur und in halbierten Notenwerten, dazu der Vermerk „Tenor“. Diese Eintragung wirkt wie eine Aufforderung, dazu eine Fassung mit anderer Verteilung der Stimmfunktionen zu ersinnen. Auch zum Tenorliedsatz von In feuers hitz (der zudem mit dem lateinischen Text Mole gravati criminum mater unterlegt wurde) wird an anderer Stelle in der Saganer Quelle im Diskant-Stimmbuch die einstimmige Melodie vorgelegt, allerdings ohne in einer „Sopran“-Region notiert zu sein. Doch beim dreistimmigen Saganer Lied Wes mich leydt trägt tatsächlich die höchste Stimme den Lied-Cantus firmus vor. Das ist sein Platz auch in der Paraphrase im Leopold-Kodex, wo es auf den Text O dulcis Maria den Abschluss einer sechsteiligen Motette bildet. Es findet sich auch in den beiden von Bernhard Rem in Augsburg geschriebenen ‚antiquarischen‘ Liedersammlungen, allerdings wird dort der Saganer Satz als Ganzes wiedergegeben, lediglich mit einer eingepassten Alt-Stimme auf modernen Stand gebracht und einem gewissen Hans Sygler (dem Autor der Ergänzungsstimme?) zugewiesen.

Selbst wenn das kontrapunktische Diskant-Tenor-Gerüst bei einer Lied-Wanderung intakt blieb, wurde die dritte Stimme, der Contratenor, regelmäßig ausgetauscht. Das allerdings ist im 15. Jahrhundert Brauch, in italienischen und französischen Kompositionen verhält es sich nicht anders. Man kann das Verfahren beim Vergleich der Saganer und der Schedelschen Fassung von In feuers hitz beobachten; es charakterisiert auch die zwei Varianten von Mein hertz in staten trewen.

Mein hertz in staten trewen und Ja freylich halt wie pald

Der Fall von Mein hertz in staten trewen ist besonders interessant, da dieses Lied fast gleichzeitig (wohl gegen Ende der 1450er Jahre) im sogenannten Schedel-Liederbuch und in » I-TRbc 90 eingetragen wurde. Die Gegenüberstellung (siehe » Notenbsp. Mein hertz in steten treuen) lässt erkennen, dass es wohl ein Einvernehmen über die Liedmelodie gab, deren Tonhöhen- und rhythmischer Verlauf in beiden Fassungen weitgehend übereinstimmt und als Hauptmelodie gelten kann.

Der Diskant als kontrapunktische Gegenstimme weicht im konkreten Fortgang an manchen Stellen ab, verwendet aber im Großen und Ganzen jeweils dieselbe Substanz. Different ist indes die ergänzende Stimme des Contratenors, die sicher für beide Realisationen neu erdacht wurde. Der Contratenor von I-TRbc 90 hat deutlich das Gepräge einer ursprünglich schriftlosen Hinzuerfindung: Zur Hauptmelodie, die der Sänger wohl im Ohr hatte, sind die Intervalle passend, zum Diskant aber ergeben sie beim zweiten und dritten Klang Dissonanzen, die man aber nicht als so störend empfand, dass man sie aufzuschreiben sich gehütet hätte. Es wäre leicht zu sagen, I-TRbc 90 repräsentiere die archaischere, das Schedelsche Liederbuch die geschliffenere Variante, zumal im weiteren Verlauf die Tridentiner Quelle altertümlichere Parallelkadenzen, die Nürnberger Quelle modernere Oktavsprungkadenzen verwendet. Dazu allerdings passt nicht, dass die Schedel-Version im älteren Brevis-Semibrevis-Metrum notiert ist, während die Tridentiner Quelle den aktuelleren Semibrevis-Minima-Duktus aufweist. Es gibt also keine eindimensionale modernisierende Entwicklung, sondern verschiedene Spielarten.[32]

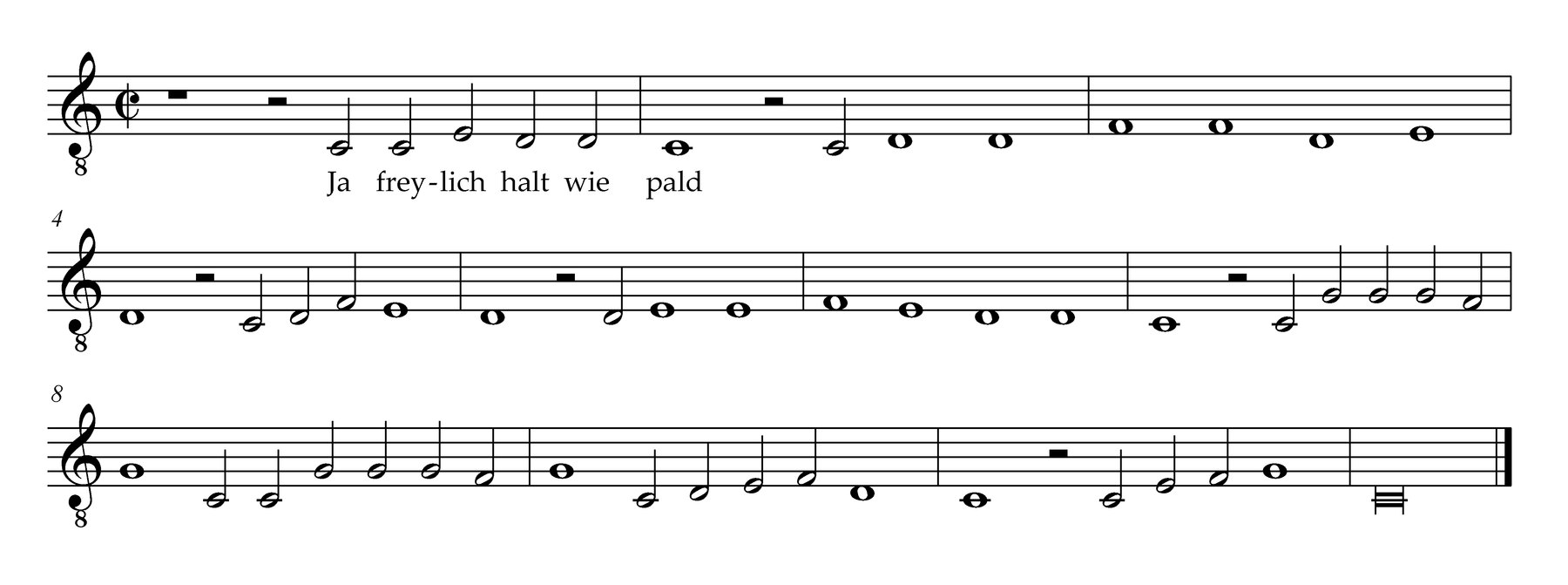

Noch tiefgreifender waren die Eingriffe beim nur mit Textmarke überlieferten Lied Ja freylich halt wie pald. (» Notenbsp. Ja freylich halt wie pald)

Während die vor 1500 wohl in Trient zusammengestellte Handschrift » I-TRc Ms. 1947-4 einen kompletten dreistimmigen Satz dieses Liedes birgt, überliefert ein Stimmbuch der wohl im Bodenseeraum im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts angefertigten Handschrift D-W, Cod. Guelf. 292 nur noch den Contratenor. Diese Stimme aber ist nicht nur geringfügig kürzer, sondern harmoniert an den allerwenigsten Stellen mit den beiden weiteren Stimmen von I-TRc, 1947-4, obwohl sie im rhythmischen und motivischen Design sowie in der Zeilengliederung genau wie die andere Tiefstimme konzipiert ist. Die Identität des Lieds ist noch erkennbar, aber es muss eine gründliche Permutation erfahren haben. Exakt dieses Lied stellt das Rückgrat der früher Isaac zugeschriebenen Missa carminum dar, die – wenngleich wenig strukturiert und eher unmotiviert – noch etliche andere Lieder enthält, darunter das Innsbruck-Lied. Die Verortung der heute greifbaren Quellen der Messe im mitteldeutschen Raum[33] illustriert erneut die Kanäle, über die der Austausch zwischen dem Süden des Reichs und dem Umfeld Kurfürst Friedrichs des Weisen vonstattenging.

Variabilität von Liedern in Gestaltung und Funktion

Die auffällige Multifunktionalität von Liedern beruht auf ihrer Eigenart, so etwas wie eine Kernsubstanz zu verbürgen, die sich aus einem Text, einer Melodie, einem Tonsatz speist, wobei die Anteile variabel sind. Auf jeden dieser Bestandtteile kann verzichtet werden, jeder davon lässt sich ersetzen und jede Kombination einzelner Elemente kann nochmals eine Anreicherung erfahren. Lieder funktionieren im 15. und 16. Jahrhundert im Sinne eines modularen Systems.

In potenzierter Form trifft dies auf die Lust am Kombinieren zu. Auch das ist beileibe keine „nationaltypische“ Erscheinung, aber sie erfährt bei deutschen Liedern eine eigene Einlösung. Für die Herstellung musikalischer Gebilde besteht aus fachlicher Sicht der handwerkliche bzw. intellektuelle Anreiz, Verschiedenes zusammenzuführen, für ihren Gebrauch das Erkennen des Verknüpften und der damit einhergehende emotionale bzw. gedankliche Mehrwert im Vordergrund. Dieser Bedeutungszuwachs kann humoristischer, atmosphärischer oder regelrecht exegetischer Art sein. Zu amüsanten oder überraschenden Effekten führt das quodlibethafte Zusammenstellen von Liedanfängen oder Liedzeilen, wie es nach mehreren Fällen in den Saganer Stimmbüchern einen Höhepunkt in Schmelzls Drucksammlung » Guter seltzamer und kunstreicher teutscher Gesang erfuhr. Es stieß sicher an vielen Orten auf erfreute Abnehmer, als Unterhaltungsform am Wiener Schottenstift ist es rekonstruierbar. Die deutschen Liedmessen, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht nur monophone Cantus firmi zitieren, sondern öfters gleich ganze polyphone Passagen aus den Liedern herausbrechen und dem Messensatz implantieren, setzen ganz offenbar auf das (bewusste oder unbewusste) Hören vertrauter Klangpassagen.[34] Und eine Subbotschaft wurde im Leopold-Kodex dem Tannhäuser-Lied (» Hörbsp. ♫ Tannhauser) beigefügt: Im dreistimmigen Satz mit der Liedweise im Tenor wird die Geschichte des Tannhäusers, der Erlösung aus dem Bann der Frau Venus ersehnt, thematisiert. Hundert Blätter später ist das Lied in den Bass einer vierstimmigen Komposition versetzt und mit einer Heilsbotschaft in Gestalt des Pfingsthymnus Veni creator spiritus vereinigt, wodurch das tröstliche Ende der Geschichte vorweggenommen wird.[35] Von der Wirksamkeit der „eingewebten“ (Lied-)Botschaften war man anscheinend überzeugt. 1488 verabschiedeten Adel und Reichsstädte, die sich gerade zum Schwäbischen Bund vereint hatten, unter anderem Maßnahmen, die dem Seelenheil der Bevölkerung dienen sollten. Dazu zählte auch, „dasz ouch in allen stetten in den pfarr-kirchen und klöstern allwegen uff St. Jergen tag ain amt in der von der hailigen dreyfaltigkeit der Junfrowen Mariae und des lieben ritters St. Jergen um sig und gnad gesungen werd … so lang disz buntnusz weren wirdet“.[36] (dass auch in den Pfarrkirchen und Klöstern immer am St.-Georgstag eine Messe von der hl. Dreifaltigkeit, der Jungfrau Maria, und dem lieben Ritter St. Georg um Sieg und Gnade gesungen wird, so lange dieses Bündnis währen wird.)

Sieg und Gnade (mittelhochdeutsch „sälde“) kommen in der Missa Sig säld und heil[37] vor, die ein Lied verarbeitet, das Schedel unter dem Lemma „Von osterreich“ in seine Sammlung eintrug (» Hörbsp. ♫ Sig, säld und hail und » Hörbsp. ♫ Sig, säld und hail (Contratenor melior)).

Isaacs kanonische Verdopplung

Beide Intentionen, die artistische wie die deutende, werden bei Isaac enggeführt: Manche seiner vierstimmigen Lieder – und sein Schüler Senfl wird mehrfach in seine Fußstapfen treten – zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Liedmelodie in Tenor und Bassus kanonisch bzw. quasi-kanonisch führen. (Wenn eine solche Melodie kurz und prägnant gehalten ist und auf lapidare und dem Alltagsleben abgewonnene Texte erfunden wurde, wird sie im Schrifttum üblicherweise mit dem Attribut „volkstümlich“ versehen.) Das kleine Korpus der Isaac zuweisbaren Lieder dieser Art wird flankiert von anonymen fünfstimmigen Stücken im Leopold-Kodex: Der baur in dem grauen rock oder Es wollt ein maidlein nach grase gan. Letzteres wirkt wie eine Vorstudie zu Isaacs vergleichbarem Lied Dich muter gotes rüff wir an, das erstmals in der Schweizer Quelle » CH-Bu F X 5–9 (spätestens 1510) und dann im Öglin-Druck von 1512 (» Aus sonderer künstlicher Art) im unterdessen normativ gewordenen vierstimmigen Satz überliefert ist. Ein kompositorischer Anreiz bestand sicher darin, noch anspruchsvollere Umsetzungen für den seit Heya, heya neu praktizierten Satztypus des Tenorlieds zu realisieren. Wurden dort die einzelnen Zeilen der im Tenor erklingenden Liedweise mit imitatorischen Passagen präludiert oder sogar thematisch antizipiert – vergleichbare Fälle aus dem Leopold-Kodex sind Ich sachs einsmals den lichten morgensterne bzw. So steh ich hie auf dieser erd (» Hörbsp. ♫ Ich sachs einsmals, » Hörbsp. ♫ So steh ich hie) – erscheint die Liedweise nun in kanonischer Verdopplung. Was bei einem Lied mit plumpem Text, wie dem vom grau gekleideten Bauer, wie ein artifizieller Gegensatz wirkt, kann bei Liedern, die die Liebe zum Thema haben, darüber hinausgehen und auf die inhaltliche Ausdeutung anspielen. Bei der erotischen Pastourelle von der Graserin und dem Peter mag die Zwei-in-Eins-Analogie zwischen Kanon und Liebespaar noch banal erheitern, aber bei der Kontrafaktur Dich muter gotes rüff wir an, mit der Öglins Liederbuch eröffnet wird (und das sicher nicht ohne Isaacs Wissen), fungiert die quasi-kanonische Konstruktion mit mittigem Wechsel von vorausgehender und nachfolgender Stimme als Chiffre für die Anrufung Mariens durch den Gläubigen, der auf die Erwiderung ihrer Liebe vertraut.[38]

Inhalte der Liedtexte für Hof und Stadt

Die Lieder dieser Zeit erweisen sich sowohl hinsichtlich ihrer musikalischen Anlage als auch ihrer Texte als flexibel. Das machte sie für die breite Pflege in verschiedenen sozialen Räumen geeignet. Anders wäre es kaum denkbar, dass Kontrafakturen, die teilweise wie im Fall von Dich muter gotes rüff wir an (» Kap. Isaacs kanonische Verdopplung) eine radikale Sinnveränderung vollzogen, einen so hohen Stellenwert im (vor allem frühen) Liedbestand einnehmen. Anders wäre auch die soziokulturelle Migration der Gesänge schwer verständlich. Denn selbst Lieder mit erkennbar höfischer Thematik wurden in klösterlichen Lebensformen und in stadtbürgerlichem Milieu bereitwillig rezipiert und notfalls metaphorisch aufgefasst. So spiegeln die Texte der Liebeslieder mit Treueversicherung und Abschiedsklage das typische Lebensgefühl einer Hofgesellschaft, die ständig von Ort zu Ort unterwegs war und wo die Geschlechter sich immer nur episodisch trafen. Derartige lyrische Hofweisen treffen die bürgerliche Lebenswelt nicht immer wörtlich und passgenau, vermitteln aber eine allgemeine Atmosphäre. Ähnlich verhält es sich mit dem tradierten Minnetopos des Tagelieds, bei dem sich die Liebenden im Morgengrauen trennen – ein Erlebnis, das in der Stadt mit ihren strengen Kontrollen gar nicht möglich war. Geht es um spezifische Inhalte, etwa die auch – im eher politischen Sinn – verbreiteten Klagen über Missgunst bei Hofe, die mehr und spezifischer sein wollten als allgemeines Moralisieren über die Schlechtigkeit der Welt, dann überliefern die bürgerlichen Quellen oft genug gar keinen Text oder tauschen ihn aus. Senfls entschlossenes Poch trutzen grausam sehen ist jetzt der lauf (neuhochdeutsch etwa „Seine Ansprüche mit Gewalt durchsetzen, feindselig sein, drohend blicken, das ist jetzt Sitte“), mit dessen Worten sich ein Höfling gegen Ranküne wappnet, hat im höfischen Liedermanuskript » D-Mbs Mus. ms. 3155 seinen geziemenden Platz. Wenige Jahre später im Basler Stimmbuchsatz » CH-Bu F X 1–4 fehlt (wie so oft) der Text, aber als Textmarke fungiert wie ein Passepartout das vielsagende und gleichzeitig neutrale Motto der Basler Druckoffizin von Johann Bergmann von Olpe „Nichts ohn Ursach“. Anspielungsreich ist auch dieser Titelersatz, denn mit dem Druckersignet endet Sebastian Brants berühmtes Narrenschiff, das allerdings menschliche Laster ganz pauschal und nicht nur solche bei Hofe geißelt.

Der Bezug von Liedtexten zu höfischen Lebensformen ließ schon die Zeitgenossen gelegentlich von Liedern als „Hofweisen“ sprechen. Dieser Begriff wurde in der Forschungsliteratur des 20. Jahrhunderts herangezogen, um generell Lieder zu kategorisieren, die sich in Wortwahl, Gedankenführung und Metrik ambitioniert geben. Üblicherweise vertonten die Komponisten solche Texte, indem sie in den neu erfundenen Tenorstimmen und im Tonsatz den Duktus der Sprachgrundlage stärker berücksichtigten, als es in den im modernen Schrifttum dazu kontrastierend „Volkslied“ genannten Liedtypen der Fall ist.[39] (Vgl. » B. Volkslieder?)

Kain höhers lebt und O edle frucht

Manche Lieder zeigen einen offensichtlichen Herrschaftsbezug. Die Münchner Handschrift » D-Mbs Mus. ms. 3155, nicht lange nach Maximilians I. Tod angelegt, wird mit einem Lied Ludwig Senfls eröffnet, das die panegyrische Adresse an Maximilian als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs mit seinem Wappentier nicht deutlicher zur Schau tragen könnte (» Notenbsp. Kain höhers lebt). Die erste Strophe lautet:

Kain höhers lebt, noch schwebt,

dem Adler yetz auf erden gleich.

Jn aller welt hochgemellt,

vber das heilig Römisch reich.

Die flug außprait, hellt frid vnd Klaid,

den Jungen sein, mit grechtem schein,

groß miltigkait wilpanen vnd Glaid,

Zu Zaigen schon,

seiner edlen Kayserlichen Kron.

(Nichts Höheres lebt oder erhebt sich nun über das Heilige Römische Reich als der Adler, der in aller Welt von hohem Ansehen ist. Er breitet seine Flügel aus, bewahrt für seine Kinder den Frieden und gewährt Schutz. Dabei erweist er seinen Gefolgsleuten seine große Freigebigkeit mit urkundlichen Beweisen über Wildbanne und Jagdgründe seiner herrlichen kaiserlichen Kronlande.)[40]Die Schlusszeile der vierten Strophe zitiert Maximilians Devise „halltu mas in allen dinngen“ („Tene mensuram“).

Einen ganz anderen Ton hatte sechzig Jahre früher ein Gedicht angeschlagen, dessen Anfang das in » I-TRbc 88, fol. 106r, notierte dreistimmige Lied mit der Textmarke O edle frucht und dem Kontrafakturtext Martinus Abrahe sinu zitiert.[41] O edle frucht ist ein Liebeslied, das einer vielleicht metaphorischen, vielleicht aber auch echten Kaiserin huldigt. Der Beginn der zweiten Strophe versichert ihr direkt:

Gantz ewencklichen in steter trew

Mein kayserin, beger jch dein.

Ich naig mich fur dich vff die knie,

Lauz uz meins hertzen senende pein!

(In alle Ewigkeit begehre ich dich, meine Kaiserin, in immerwährender Treue. Ich verneige mich vor dir, indem ich auf die Knie gehe, stille die Sehnsucht meines Herzens!)Und im Unterschied zu dem in Liedern häufiger anzutreffenden Vergleich der adressierten Geliebten mit einer Kaiserin gibt sich der Liebende in der dritten Strophe selbst zu erkennen:

Wann du mir büethst ain fruntlich wort

Dar fur ich lieb nit kayser wer.

(Wenn du mir ein freundliches Wort gewährtest, würde ich dafür gerne meinen Kaiserstatus hergeben.)Anders als die Melodie des Senfl-Liedes, deren Duktus bereits so gestaltet ist, dass er sich organisch in das polyphone Stimmengewebe einpasst, deklamiert dieses Lied seinen ausdrucksvoll konstruierten, emphatisch ausgreifenden Tenor so, dass man sich gut vorstellen kann, wie es einstimmig, gegebenenfalls mit einer moderaten Begleitung, vorgetragen wurde. (» Notenbsp. O edle frucht)

Die Indizien für einen Zusammenhang von O edle frucht mit der kaiserlich-höfischen Sphäre sind zugegebenermaßen schwach, zumal von der privaten Musikpraxis Kaiser Friedrichs III. so sehr wenig bekannt ist. Doch ist es ein verlockender Gedanke anzunehmen, das Liednotat gegen Ende der 1450er Jahre stünde in Beziehung zu dessen 1452 erfolgter Heirat mit Eleonore von Portugal. Er musste ihr das Lied nicht vorsingen – dazu gab es bei Hof einen Sänger, er machte sich zum Medium eines aktualisierten „kulturellen Handeln[s] in konventionalisierten Umständen“[42], dem beständigen Umkreisen der Liebe als Thema. Wie dem auch sei: Der Vergleich der beiden Lieder illustriert die Wegstrecke, die das höfische deutsche Tenorlied zwischen 1450 und 1520 in der Region Österreich zurücklegte: von der mehrstimmigen Ummantelung einer gewichtigen Melodie zur polyphonen Konzeption.

[1] Beispielsweise So lanc so meer als So lang si mir (in I-TRbc 90, fol. 344v) oder Een vraulic wesen als Ein frölich wesenn (im Liederbuch des Johannes Heer, CH-SGs Ms. 462, fol. 28v–30r).

[2] Binchois’ Dueil angoisseux wird in I-TRbc 88, fol. 204v, zu De langwesus; von der Frottolazeile „Tente a l’ora, ruzinente, ch’io vo’ cantar“ bleibt im vom Augsburger Johann Wüst geschriebenen Manuskript CH-Bu F X 1–4 (fol. 97) noch „Dentelore“ übrig; ein Quodlibet der Saganer Stimmbücher (Nr. 118) zitiert die Lieder Rabaßkadol und Panny, pany, baby („Frau, Frau, alte Frau“).

[4] Es handelt sich um die RISM-Nummern 1512/1, 1513/2, [1513]/3, [1513]/3 (1517 in Mainz erschienen) und [1519]/5 (als xylographischer Reprint eines verschollenen um 1510 in Augsburg publizierten Liederbuchs 1514/1515 gedruckt, s. Schwindt 2008).

[5] Zu allen drei Handschriften vgl. Strohm 1993, 492–503.

[8] Nach Strohm 1993, 519, und Strohm 2001, 23, ist die Handschrift von vornherein im Besitz der Chorschule von St. Jakob, Innsbruck, gewesen, deren Kräfte zum musikalischen Hofdienst herangezogen wurden. Vgl. auch » G. Nicolaus Krombsdorfer.

[10] I-TRbc 89, fol. 388v–389r; I-Fn, B.R. 229, fol. 174v–175r; » Guter seltzamer und kunstreicher teutscher Gesangk; Nürnberg 1544, Nr. 8: „Heyaho nun wie sie grollen dort auff dem Ritten die geschwollen“ in der Secunda pars, T. 76–85; Textanspielung am Satzbeginn, T. 1–13: „Woll wir aber heben an den Danhauser zu singen“ (DTÖ 147/148, 63 und 69 f.).

[11] Bienenfeld 1904/1905, 96, Anm. 2.

[12] CH-Zz, Ms. G 438 (geschrieben um 1524); Pfisterer 2013.

[13] A-Wn Mus.Hs. 18810 (um 1524) und D-Mu, 8°Cod. ms. 328–331 (vor 1527), auch „Welser-Liederbuch“ genannt.

[14] Auch „Herwart-“ oder „Augsburger Liederbuch“ genannt.

[15] Birkendorf 1994, Bd. 1, 98.

[16] Schwindt 2013, 126–130.

[17] D-W, Cod. Guelf. 78.Quodl.4 (Süddeutschland um 1505); D-Mbs Mus. ms. 4483 (Süddeutschland um 1515); A-Wn Cod. 4337 (Wien, Anfang 1520er Jahre); D-W Cod. Guelf. 292 Musica hdschr. (Konstanz?, um 1525).

[18] CH-Bu F X 10 (1510); CH-Bu F X 5–9 (Faszikel I: ca. 1510); CH-Bu F X 1–4 (Faszikel I: ca. 1517/1518, Faszikel II: ca. 1524); CH-Bu F VI 26 (1. Viertel 16. Jahrhundert); CH-SGs Ms. 462 (1510–1516, 1530), auch „Heer-Liederbuch“ genannt.

[19] Siehe oben Anm. 4.

[20] RISM 1534/17: » Der erst teil. Hundert vnd ainundzweintzig newe Lieder…, hrsg. von Johann Ott, Nürnberg 1534.

[21] Sterl 1971, 24. Grünwald/Gruenwolt ist 1483–1487 als Persefant (Unterherold) in Regensburg nachweisbar.

[22] Grosch 2013, 48–54.

[23] A-Wn Cod. 3027 (Passau ca. 1492–1494), fol. 174v–177r: „Von yppliklichen dingen“. Partiturwiedergabe in Curschmann 1970, 22 f.

[24] Quodlibet Nr. XX zitiert mit dem Verspaar „Da schalt sie jhn ein trollen, ein truncken vnd ein vollen“ aus der Mitte der dritten Hesselloher-Strophe (Secunda pars, T. 133–137, der Rhythmus entspricht der Liedvorlage, die diastematische Führung ist leicht modifiziert, siehe DTÖ 147/148, 132).

[25] A-Whh RR V (1489-1492): Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichsregister Bd. V (1489–1492), fol. 60r.

[26] „Die situationsbasierten Thematisierungsverfahren lassen die Liebe vor allem als kulturelles Handeln in konventionalisierten Umständen erscheinen“: Hübner 2013, 107.

[27] Die älteste verfügbare Quelle zum mehrstimmigen Elslein-Lied sind die Saganer Stimmbücher (PL-Kj Berol. Mus.ms. 40098). Es gibt in der Tat eine frühere, von ca. 1455 stammende Überlieferung in Form einer einstimmigen Melodie, allerdings handelt es sich um einen lateinischen Text Gaudeamus pariter (CZ-Pnm Vysehrad 376, fol. 39v; Digitalisat in der Datenbank Melodiarum hymnologicum Bohemiae:http://tinyurl.com/gaudeamuspariter). Es ist sehr gut möglich oder sogar wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine geistliche Kontrafaktur des weltlichen einstimmigen Elslein-Liedes handelt. Dieses ist aber bislang nicht dokumentierbar.

[28] Die ältesten Quellen zu diesem populären Lied sind ein Einblattdruck des Textes von Albert Kunne (Memmingen, ca. 1501, siehe http://tinyurl.com/Ich-stund-Kunne, Metadaten unter http://tinyurl.com/Kunne-meta) und eine freie paraphrasierende Bearbeitung von Melodiebestandteilen unter der Textmarke im Tenor „Ich stund an einem Morgen“, die um 1499/1500 auf fol. 221v–222r in den Berliner Mensuralkodex D-B Mus. ms. 40021 eingetragen wurde. Beide legen einen Bezug zu einer allgemein bekannten Liedmelodie nahe, ohne dass diese heute als ältere Niederschrift nachweisbar wäre.

[29] D-B Ms. germ. oct. 280, fol. 48b–49b (Nr. 33): Ich sien den morgenssterren.

[30] Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Geheimes Hausarchiv, 601, XXVI, Brief Herzog Philipps an seinen Vater Wilhelm V. vom 13.10.1593.

[31] Zur Geschichte des Terminus siehe Grosch 2013, 23–33. Vgl. auch » B. Minnesang und alte Meister zur Begriffstradition der „tenores“, die zunächst keineswegs mit Mehrstimmigkeit verknüpft war.

[32] Vollständige Transkription beider Lieder und weitere Bemerkungen in Strohm 1993, 496–499.

[34] Strohm 1989; Leverett 1995; Höink 2012. Dem Überblick wäre noch die von Nicolas Champion dit Liegeois komponierte Missa Ducis Saxsoniae Sing ich nit wol hinzuzufügen, deren Liedbasis bereits vor dem süddeutschen Manuskript D-WGl Lutherhalle Ms. 403/1048 (um 1535/1536) in Bernhard Rems Stimmbuchsatz D-Mu, 8°Cod. ms. 328–331 (vor 1527) festgehalten ist.

[35] D-Mbs Mus. ms. 3154, fol. 53v: Tannhauser Ihr seid mir lieb (3v), fol. 151r: Veni creator spiritus und Thanhauser jr seit mir lieb. Heidrich 2005, 54 ff.

[36] Klüpfel; Karl (Hrsg.): Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes (1488–1533), Bd. 1, Stuttgart 1846, 24.

[37] Zur Autorschaft siehe Leverett 1995, zum musikalischen Stil im Umfeld Friedrichs III. siehe Schmalz 1987, zum Titel siehe Strohm 1989.

[38] Schwindt 2006, 51–56.

[40] Vgl. Schwindt 2013, 127 und 133.

[41] Ediert in Adler/Koller 1900, 269. Näheres zu diesem Lied und seinem Text bei Schwindt 1999, 58–62.

[42] Hübner 2013, 107.

Empfohlene Zitierweise:

Nicole Schwindt: „Lieder in der Region Österreich, ca. 1450–ca. 1520“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/lieder-der-region-osterreich-ca-1450-ca-1520> (2016).