Laienfrömmigkeit: Die Rolle der Kirche

Hirten und Herde

Sah sich die frühchristliche Gemeinschaft noch relativ einheitlich den Ungläubigen gegenüber gestellt, so verfestigte sich seit der Duldung und Förderung des Christentums durch Kaiser Konstantin I. (306–337) die Aufteilung in geweihte Amtsträger einerseits und zum Volk der Christgläubigen zählende, meist ungebildete Laien andererseits, beispielhaft dargestellt im Bild von Hirte und Herde.[1] Mittelalterliche Kleriker waren an ihrer spezifischen Lebensweise erkennbar; sie unterwarfen sich dem Zölibat, trugen Tonsur sowie charakteristische Kleidung und sprachen Latein als Sprache der Gebildeten. Auf Grund der ihnen verordneten Distanz zum Leiblichen und Materiellen wurden ihnen eine höhere moralische Qualität und ein erhöhter Rechtsschutz zugesprochen. Sie hatten Anteil am göttlichen Amt und an der Lehre vom Göttlichen, was mit festgeschriebenen Standespflichten verbunden war. Laien hingegen sollten materielle Güter besitzen, heiraten und persönliche Rechtsgeschäfte führen dürfen, dafür aber Opfergaben bringen, den Zehnt zahlen und sich in geistlichen Angelegenheiten den Vorschriften der Kirche unterwerfen. Das in der Taufe begründete, in Spätantike und Frühmittelalter noch teilweise praktizierte Laienapostolat wurde zunehmend auf religiös orientiertes Handeln im weltlichen Leben – in Familie, Beruf und Öffentlichkeit – verwiesen.

Diese Jahrhunderte lang weitgehend hingenommene Aufgliederung in zwei Lebensformen wurde allerdings im Lauf des Mittelalters mehrfach durch die Aktivierung von Laien unterlaufen, etwa in den Kreuzzügen sowie durch religiöse Bewegungen, insbesondere die Armutsbewegung. Infolgedessen wurde manchen Gruppen von Laien eine gewisse Angleichung an den Klerikerstand zugestanden, etwa den Religiosen beiderlei Geschlechts, den Konversen, Donaten, Laienbrüdern und Terziariern bestimmter Orden, den Beginen oder den Pilgern (» J. Formen der Laienfrömmigkeit). Weil Vertreter solcher Gruppen allzu begierig nach Vorrechten des Klerus griffen, etwa dem Recht zu predigen, wurden von der Kirche wiederholt neue Grenzlinien gezogen, um Häresien vorzubeugen und die grundsätzliche Autorität der Geistlichen zu wahren. Dies galt auch für die Eingrenzung von übertriebenen, in Wahn oder Aberglauben abgleitenden Frömmigkeitsübungen. Gegenüber häretischen Mystikern, freigeistigen Begharden und Beginen, sozialrevolutionären Pauperisten, chiliastischen oder vorreformatorischen Bewegungen wurden die Hirten zu unerbittlichen Glaubenswächtern. Sie bekämpften die überall und jederzeit vermutete Ketzerei mittels Inquisition und religiös-geistiger Isolierung; nur selten und zögerlich fanden sie sich bereit, Korrekturen am eigenen Verhalten vorzunehmen.

Den vielfältigen Problemen und Turbulenzen der mittelalterlichen Kirche zum Trotz gilt als sicher, dass alle, sonderlich die Laien, gläubig waren, dass Gottesfurcht sowie Gottes- und Marienminne vor allem im Spätmittelalter inbrünstig gepflegt wurden und dass in den unterschiedlichsten Lebensentwürfen stets religiöse Hingabe, persönliche Andacht und Frömmigkeitsübungen enthalten waren. Das reichhaltige Angebot der Kirche wurde von den Laien angenommen.

Seelsorgliche Betreuung

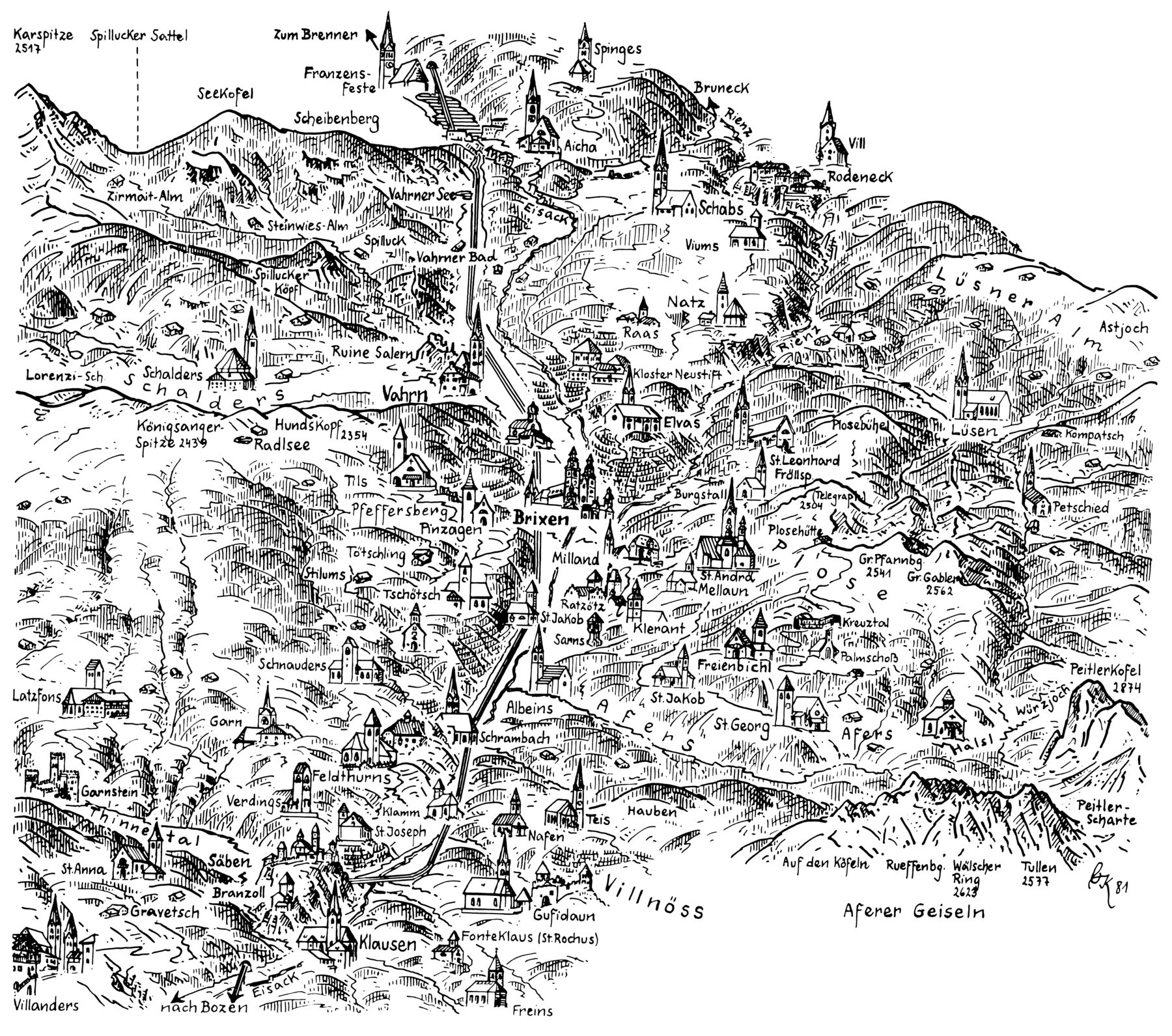

Die Betreuung der Laien durch den Klerus setzte eine kirchliche Organisation voraus, wie sie etwa für das der Metropole Salzburg unterstellte mittelalterliche Bistum Brixen gut erforscht und beschrieben ist:[2] Dort gab es im 12. Jahrhundert 53 Pfarreien, die bis etwa 1431 auf 58, bis 1478 auf 62 vermehrt wurden. Im Vergleich mit anderen Regionen Europas kann dies als erfreulich durchorganisiert gelten. Aber angesichts der geographischen Beschaffenheit eines Landes im Gebirge und an Flussläufen waren die Pfarrbezirke zu groß.

Sie umfassten oft mehrere Täler, so dass der Pfarrer mit seinen Kooperatoren, „Gesellpriester“ genannt, seinen seelsorglichen Pflichten wie Gottesdienst, Sakramentenspendung, Predigt, Armen- und Krankenfürsorge, Durchführung von Begräbnissen und anderem nicht ausreichend nachkommen konnte. Wenn zudem der zuständige Pfarrer ein Sammler von Pfründen war, der sich vor Ort von schlecht bezahlten Vikaren vertreten ließ, waren Einbußen für die Seelsorge absehbar. Ein Teil der Brixner Pfarreien wurde übrigens von Tiroler Klöstern und Stiften betreut, etwa von den Neustifter Augustinerchorherren, wobei die betroffenen Laien sich manchmal weniger mönchisch agierende Weltpriester wünschten. Mit bewundernswertem Glaubenseifer und erheblichem Arbeitsaufwand haben vom Pfarrzentrum weit entfernte Tiroler Gemeinden und Weiler, die „Malgreien“, im Spätmittelalter Filialkirchen und Kapellen erbaut und auf deren Versorgung mit Hilfspriestern gedrängt.

Diese Außenstationen waren durchwegs Stiftungen von Laien, etwa von Gemeinden, Bruderschaften, wohlhabenden Bauern oder landsässigen Adeligen, und wurden nicht selten durch spätere zusätzliche Dotationen weiter abgesichert. Mit der Zeit konnten landesweit auf Grund von Stiftsbriefen Kapläne eingesetzt werden. Diese waren entweder „exkurierend“, d. h. sie wohnten im Pfarrhof, oder „exponiert“, d. h. sie lebten am Ort der Filialkirche. Zumindest wurden von der Pfarre Frühmesspriester ausgesandt. Spitäler, Bruderschaften, Frauenklöster und Burgherren sorgten ebenfalls für eigene Kapläne. Die meisten Vikare, Kapläne, Frühmesspriester und Benefiziaten auf solchen Außenposten hatten noch Verpflichtungen zur Teilnahme an feierlichen Gottesdiensten und Prozessionen in ihrer zuständigen Pfarre, auch beim Beichthören und bei Versehgängen sollten sie aushelfen.

Predigt

Wollte ein Brixner Laie eine Predigt hören, so musste er meistens weite, beschwerliche Wege zu seiner Pfarrkirche auf sich nehmen. Predigt war Aufgabe der Bischöfe und Pfarrer.[3] Allerdings ist von den wenigsten Brixner Bischöfen des Spätmittelalters bekannt, dass sie gepredigt haben. Für Pfarrer scheint die Predigt an Sonn- und Feiertagen jedoch als Pflicht gegolten zu haben, ebenso wie für die Pfarrangehörigen das Zuhören. Infolge von Stiftungen oder Sonderverträgen hatten auch manche Kapläne an Außenkirchen oder Personalkapläne, etwa die geistlichen Betreuer von Adelsfamilien auf Burgen, das Recht zu predigen. Vereinzelt und sehr spät wurden Predigerbenefizien begründet, vor allem das an der Barbarakapelle auf dem Brixner Friedhof zwischen Pfarrkirche und Dom, dessen Inhaber faktisch Domprediger war. Neben Weltpriestern waren auch Ordenspriester als Prediger tätig, etwa die Prämonstratenser von Wilten bei Innsbruck, die im ganzen Bistum das Wort Gottes verkündigen durften. Bereits seit dem frühen 13. Jahrhundert predigten in Brixen die Franziskaner, zuerst als Kapläne der Brixner Klarissen, später für das gesamte Volk der Diözese.

Besonders intensiv wurde in der Advents- und Fastenzeit gepredigt. Am Karfreitag durfte die sonst etwa halb- bis höchstens einstündige Predigt mehrere Stunden lang dauern. Es gab rhetorisch anspruchsvolle lateinische Sermones für den Klerus und volkssprachige Predigten für die Laien. Den spätmittelalterlichen Brixner Synodalstatuten gemäß sollten Letztere schlichte Glaubensunterweisung und sittliche Ermahnung enthalten: Glaubensbekenntnis, Vaterunser und die Zehn Gebote sollten deutsch vorgesprochen und besprochen werden. Weitere Themen waren die sieben Sakramente, die sieben Hauptsünden und die sechs Werke der Barmherzigkeit; ferner waren Messerklärungen und Stellungnahmen zu kirchlichen Geboten und Verboten vorgesehen. Gern gehört wurden die Legenden der jeweils gefeierten Heiligen mit deren wundergläubigen, zum Teil abergläubischen Zutaten. An den kirchlichen Jahresfestkreis hielten sich Evangelien- und Epistelerklärungen, oft nur dürftige Kommentare, die mit allerlei weltlichen Exempeln verknüpft wurden.

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde auf Brixner Synoden wie beim Volk ein Niedergang der Predigtkultur beklagt. Manche Prediger brachten persönliche Händel oder politische Stellungnahmen auf die Kanzel, andere vergeudeten die Predigtzeit mit dem Verkünden von Jahrtagen, Totenzetteln, Eheaufgeboten oder bischöflichen Verordnungen und mit der Ankündigung kommender Feiertage und Prozessionen. Das „Volk“ rief immer lauter nach dem „reinen Evangelium“, was beim Klerus Sorge vor kontroversen, insbesondere reformatorischen und täuferischen Predigten auslöste. Auch von kirchlicher Seite wurde Kritik laut, vor allem an wundersüchtigen Legenden und allzu profanen Predigtmärlein. Im Verhalten der Prediger und ihrer Zuhörer zeigte sich aber vorerst wenig Initiative für Neugestaltung. Kurz vor der Reformation und den Tridentinischen Reformen wurde jedenfalls im Bistum Brixen eher unzulänglich gepredigt.

Religiöse Bilder

Wer sich heute auf eine Reise zu spätmittelalterlichen Kunstdenkmälern begibt, wird sich der Faszination der allseits präsenten religiösen Bilderwelt, insbesondere der Fresken und Tafelbilder, nicht entziehen können. Von Außen- und Innenwänden der Kirchen und Kapellen, von Altären, Deckengewölben und in Kreuzgängen leuchten sie dem Betrachter entgegen, wecken Staunen und Nachdenklichkeit. Ähnlich dürfte es dem damaligen Laien ergangen sein, für den diese Bilder zugleich anschauliche Ausbildung, Erziehung in religiösen Belangen und anregende Unterhaltung bedeutet haben. Der Kirche bot diese unter ihrer Aufsicht entstandene Bilderwelt Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Beschauer.

Im Dombezirk der Bischofsstadt Brixen und den zahlreichen Kirchen und Kapellen der Umgebung wurde um 1250 die zuvor betonte erhabene Würde romanischer Kunstdenkmäler mit ihrer Vorliebe für ausgreifende Gedankenkonstruktionen und umfassende allegorische Programme von einer zunehmenden Diesseitszuwendung abgelöst.[4] Inniges Gefühl bei Darstellungen der Gottesmutter mit Kind sowie krasses Leiden bei der Passion und Kreuzigung Christi wurden sichtbar gemacht. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts kam Interesse an höfisch-eleganten Formen auf, bald gefolgt von der bürgerlich-realistischen Aussagekraft der Spätgotik, die bis etwa 1520 ihre Blütezeit hatte. Die Auswahl an Stoffen und Themen[5] entsprach dem stilistischen Wandel: Den so genannten „schönen Madonnen“ (um 1380–1420) folgten die betont menschlichen mit ihrer Demut (Verkündigung), Freude (Geburt, Anbetung der Könige) und ihrem Leid (Pietà) (vgl. die Marien-Abbildungen in » C. Engelsmusik, » J. Himmlische und irdische Musik).

Der leidende Christus (Kreuztragung, Kreuzigung) lud zur mystischen Meditation ein, der Auferstandene verkündete das Erlösungswerk. Um 1450 stiegen Zahl und Qualität der kirchlichen Kunstwerke noch einmal an: Genreszenen aus dem Leben Jesu und Mariens, Märtyrer- und Heiligenlegenden, alttestamentarische und antike Präfigurationen Christi, Tod und Teufel, Symboltiere, allseits präsente Engel, die sieben Hauptsünden, Tugenden und Laster und die sechs Werke der Barmherzigkeit gelangten zur Darstellung. Dazu kamen der Ritterheilige Georg, die jeweiligen Kirchenpatrone und immer wieder der heilige Christophorus an Außenwänden von Kirchen und Kapellen, weil sein Anblick den Beschauer angeblich einen Tag lang vor jähem Tod schützte.

Der spätmittelalterliche Laie sollte in solchen Bildern lesen wie in einem Buch, er sollte unterwiesen werden wie durch eine Predigt, er sollte sich versenken, um Empfindungen der Frömmigkeit zu erfahren. Um das zu erreichen, bedienten sich die Künstler, beraten und unterstützt vom Klerus, einer Ausdrucksweise, die wir „realistisch“ nennen: Das Überirdische aus Bibel und Legende, der hohe moralische Anspruch der Kirche und schwer verständliche theologische Wahrheit wurden ikonographisch in den spätmittelalterlichen Alltag und Festtag integriert. Es ist ein künstlicher Alltag, der die Geburt Christi in eine mittelalterliche Wöchnerinnenstube verlegt, der die bösen Peiniger Christi mit hässlichen Fratzen und übertriebenen Modetorheiten des Spätmittelalters ausstattet, der die beliebte heilige Nothelferin in vornehm zurückhaltender Adelskleidung, den heiligen Georg als gewappneten Ritter hoch zu Ross und Engel singend oder bekannte Instrumente spielend darstellt. Aber eben diese den Beschauern vertraut erscheinenden Äußerlichkeiten wurden verstanden und konnten so ihre Wirkung umso besser entfalten.

Der Kirchenraum als Schauplatz religiöser Riten

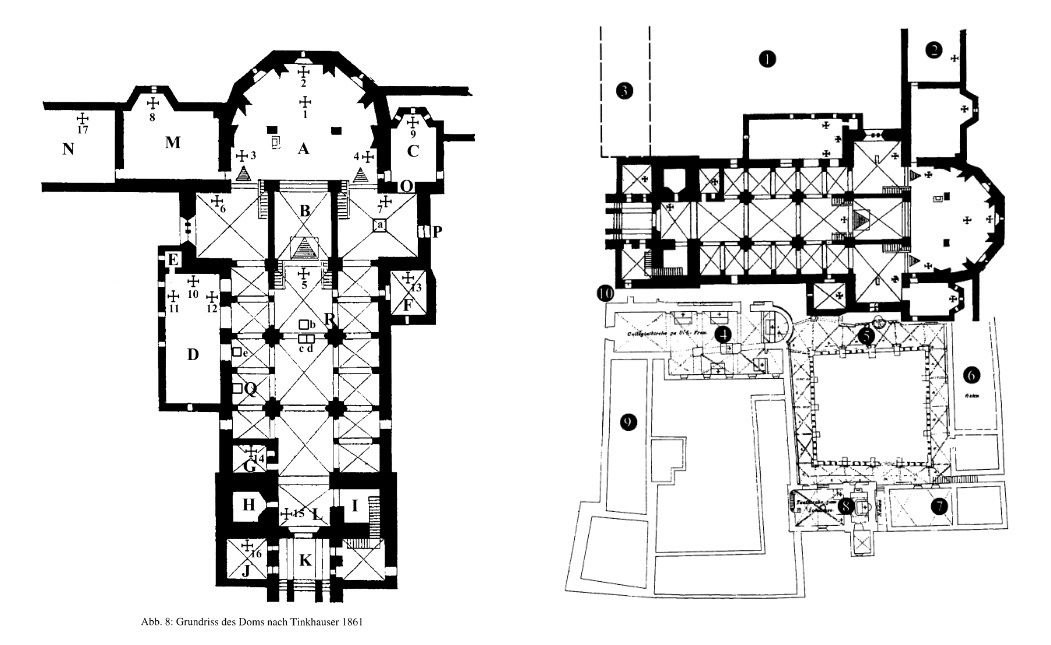

Der konkrete Raum, in dem die nachfolgend skizzierten liturgischen Feiern stattfanden, war der alte Brixner Dom.[6] Er präsentierte dem Besucher im Westen eine Doppelturmfassade mit fünf kleineren Glocken im Nord- und einer sechsten großen Glocke im Südturm sowie einer Vorhalle mit dem Hauptportal.

Innen öffnete sich ein dreischiffiges Langhaus, dessen Mittelschiff mit dem St. Stephan geweihten Volksaltar abschloss. Auffällig hoch über dem für die Laien vorgesehenen Kirchenraum, nämlich insgesamt 17 Treppenstufen, fast drei Meter höher, lag der Hochchor aus dem 15. Jahrhundert. Der Priesterchor in der Vierung mit den Chorstühlen für die Domherren, für die Chorherren Unserer Lieben Frau im Kreuzgang und die Dombenefiziaten sowie den Bänken für die Chorschüler lag tiefer und konnte vom Mittelschiff aus über zwei zehnstufige Treppen rechts und links des Volksaltars erreicht werden. Dass zudem ein Lettner, hinter dem der Bischofsthron stand, den Laien die Sicht auf die höheren Ebenen erschwerte, ließ keinen Zweifel an der Absicht der Verantwortlichen, Klerus und Laien auf Distanz zu halten. Der durch Glockenläuten gerufene, durch Gebete, Gesänge und Läutzeichen am Klangraum teilhabende, durch Kerzenlicht und Weihrauch von Lichtregie und Düften angezogene, vom Prediger ermahnte Laie konnte nur eingeschränkt sehen, was im kirchlichen Jahresfestkreis „dort oben“ geschah. Daraus resultierende Unruhe im Mittelschiff wurde in Kauf genommen, weniger das Gedrängel, wenn die Laien ausnahmsweise dem rituellen Geschehen näher rücken durften.

In und um den Dom gab es eine Reihe von Zubauten, entweder Kapellen oder auch nur Altäre, die auf Stiftungen aus dem 13. bis 15. Jahrhundert zurückgingen und jeweils mit Benefizien für Kapläne ausgestattet waren. Manche verfügten über mehrere solcher Kaplanstellen, so dass gegen Ende des Mittelalters 17 Altäre mit 20 Benefizien, deren Inhaber zur Beteiligung am Kirchengesang verpflichtet waren, eine beachtliche Zahl an Sängern garantierten. Hinzuzählen muss man die sechs Chorherren des Kollegiatstifts Unsere Liebe Frau, der ursprünglich Bischöflichen Kapelle, die auf eine hochmittelalterliche Stiftung zurückging.[7]

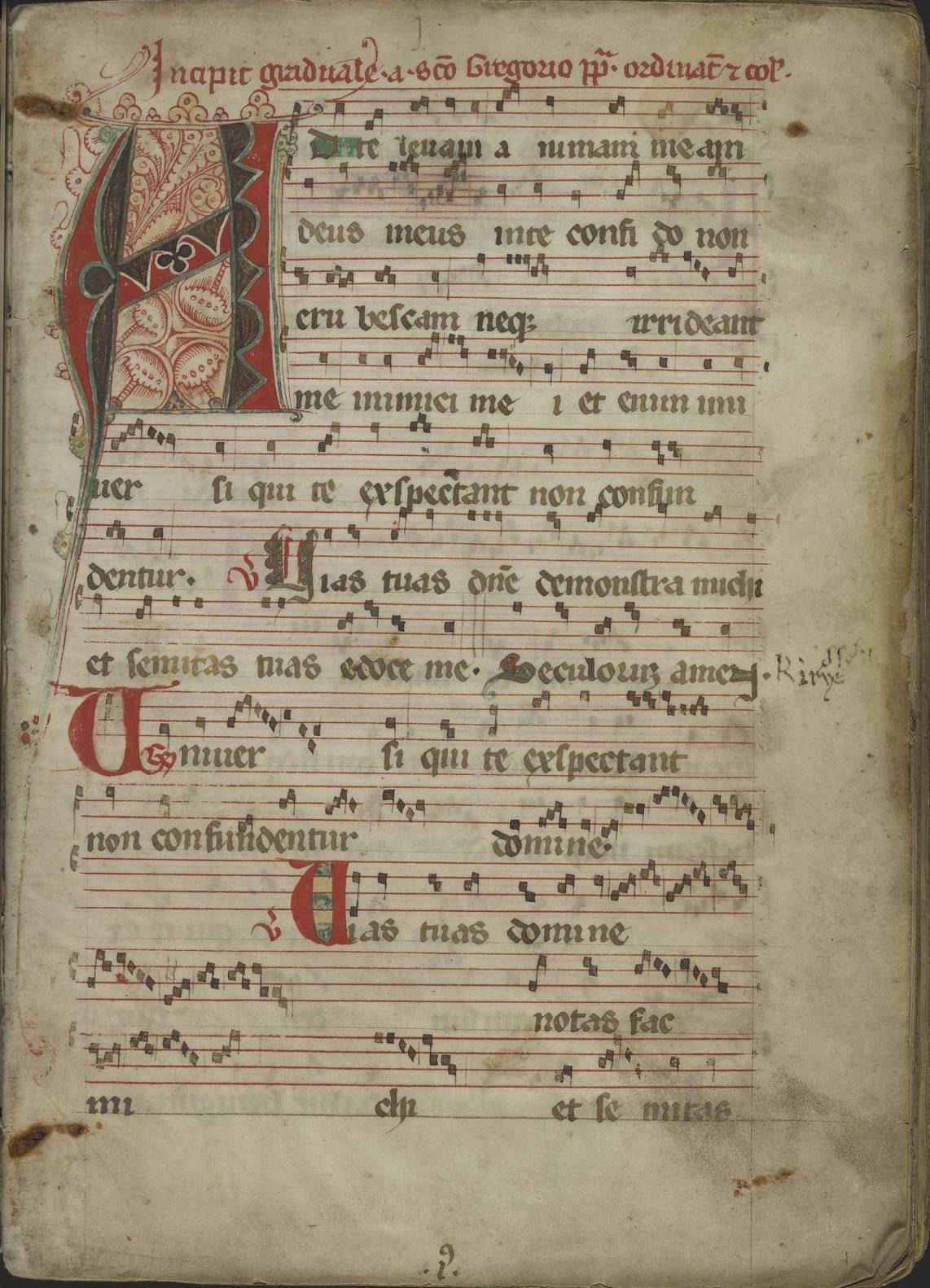

Zusammen mit den Domherren und dem vom Schulmeister und Junkmeister geleiteten Chor der Domschüler scharten sich jedenfalls an Sonn- und Festtagen, vor allem zu den Hochfesten des Kirchenjahres, um die Mitte des Chorraumes, wo die Lesepulte standen, so viele für die musikalische Gestaltung zuständige Personen, dass sich der Zelebrant im Hochchor mitunter recht abgesondert vorgekommen sein dürfte. (» E. Städtisches Musikleben) Die liturgischen Choralbücher, aus denen gesungen wurde, sind für die Diözese Brixen noch relativ zahlreich erhalten.[8]

Der Dommesner

Stets mitten im Gedränge agierte bei liturgischen Feiern der Dommesner,[9] der unterstützt vom Mesnerknecht und anderen Helfern für die technische Organisation der liturgischen Handlungen zuständig war: Er legte die jeweils erforderlichen Messgewänder und Chorröcke bereit, holte rechtzeitig die benötigten liturgischen Bücher und Gegenstände herbei, zündete Kerzen an und löschte sie ab, sobald sich, was oft geschah, das Kultgeschehen örtlich verlagerte. Er organisierte vor, am Schluss und während der Gottesdienste das Läuten mit einzeln, paarweise oder in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzten Glocken. Als eine Art Zeremoniär ordnete er auch die häufigen Umgänge innerhalb des Doms und im Dombezirk, ferner Prozessionen durch die Stadt und Kirchfahrten, etwa die zum alten Bischofsitz Säben oder nach Neustift. Er traf die speziellen Vorbereitungen für die vier Hauptfeste des Kirchenjahres − Weihnachten, Ostern, Pfingsten und das Kirchweihfest − sowie für alle in deren Umkreis vorgesehenen Bräuche. In Ausnahmefällen hatte er als Vertreter des Hilfslehrers den Gesang der Chorschüler zu leiten. Bei Bedarf durfte er Schüler zu Diensten einteilen. Selbstverständlich war er für die Aufbewahrung und Pflege der bei Gottesdiensten und religiösen Ritualen benötigten Utensilien verantwortlich, bei Kerzen und Oblaten sogar für deren Herstellung. Zum viermal jährlich fälligen Auskehren des Doms und für das gelegentliche Tragen schwerer Gegenstände, etwa für die Aufstellung der Palmhütte zur Palmweihe, holte er sich weibliche wie männliche Gehilfen, die mit einem Essen, meist einer Suppe, entlohnt wurden.

Im 16. Jahrhundert übte der gebürtige Brixner Veit Feichter das anstrengende Amt des Mesners am Brixner Dom aus. Gestützt auf eigene Praxis und Angaben seines Vaters, der 52 Jahre lang dieses Amt inne gehabt, sowie eines weiteren Vorgängers, der schriftliche Unterlagen hinterlassen hatte, entschloss sich der schulisch ausgebildete, schrift- und lateinkundige Feichter, zur Wahrung althergebrachter Traditionen ein umfassendes Mesnerpflichtbuch zusammenzustellen. Vermutlich nutzte er auch Informationen von Kanonikern, vor allem vom Custos, und schriftliche Nachschlagewerke der Geistlichkeit. So kam in den Jahren um ca. 1554–1560 ein volkssprachliches (südbairisch-oberdeutsches) Regelwerk, ein „Direktorium“ zustande, das alle Aufgaben des Dommesners im Lauf des Kirchenjahres beschreibt. Im Spätmittelalter gebräuchliche, über den heutigen Liturgiebegriff hinausgehende Riten werden darin mitbehandelt. Gesänge, Gebete und Lesungen hat Feichter nur als Initien angegeben, sozusagen als Stichworte für seine an der jeweiligen Stelle notwendigen Vorkehrungen. Verglichen mit ähnlichen Texten, etwa aus Nürnberg, ist das Brixner Dommesnerbuch ungewöhnlich detailliert und mit 190 Blättern im Folioformat besonders umfangreich.

Das Dommesnerbuch befindet sich im Diözesanarchiv Brixen (ohne Signatur); es wurde 2001 von Andrea Hofmeister-Winter in dynamischer und digitaler Edition veröffentlicht.[10]

Riten zum aktiven Einbezug der Laien in den Gottesdienst

Der herben römischen Liturgie wie auch ihren regionalen Regelungen mit ihren lateinischen Gesängen, Lesungen und Gebeten fehlte es an volksnahen Feierelementen, die dem Drang der Gläubigen nach leibhaftigem religiösem Erleben entgegengekommen wären. Dem Singen des Klerus und der Schola cantorum auf dem Chor durften die Laien, die den Sinn der lateinischen Texte höchstens erahnen konnten, selten mehr als ein „Amen“ hinzufügen. Die in gemessener, aber ständiger Bewegung dargebotenen theatralen Präsentationsformen des Gottesdienstes konnten in der Leutekirche nur beschränkt wahrgenommen werden; es lag daher nahe, die Laien mittels ausdeutender und dramatisierender Riten, die in ihrem Sichtfeld stattfanden, intensiver in die Kultübung einzubeziehen. Von Kirchenreformern mehrfach kritisiert, entstanden im Lauf des Mittelalters vor allem im bayerisch-österreichischen Raum und hauptsächlich im Umkreis der kirchlichen Hochfeste Bräuche, die aus der Liturgie heraus entwickelt, die Laien zur Liturgie hinführen sollten. Sie standen im Dienst der Verkündigung des Heilsgeschehens, sollten die Menschwerdung Jesu, sein Leiden, seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt, das Pfingstwunder sowie die Begründung des Altarsakraments für jedermann verständlich darstellen. Das liturgische Handeln wurde durch kleine Vorführungen mit nur geringen Mitteln bildhaft, greifbar, erlebnisnah gemacht. Manchmal überwog das Theatralische, dann wieder das Rituelle. Die Einordnung in den lateinischen Gottesdienst und die Verbindung zum liturgischen Anlass sollten aber nach Möglichkeit nicht unterbrochen werden. Um den berechtigten Eindruck der versammelten Gläubigen, von der Durchführung des christlichen Kults weitgehend ausgeschlossen zu sein, von Zeit zu Zeit abzuschwächen, stiegen zudem Priester, begleitet von Messdienern mit Weihrauchfass und Sprengwedel, die Stufen hinunter in das Langhaus, um zu „räuchern“ und zu „sprengen“. Einer ähnlichen Absicht dienten die häufigen Umgänge und Prozessionen, an denen sich das Volk beteiligen durfte, teils in der Kirche, teils in Kirche und Kreuzgang, weiter ausgedehnt im Dom- und Pfarrbezirk, durch die Stadt oder auch darüber hinaus. Der Brixner Dommesner Veit Feichter hat diese Zugaben zum „officium“ oder „cultus“, die unter klerikaler Leitung nach altem Herkommen geschahen, in seinen Aufgabenbereich einbezogen. Dem verdanken wir knappe, aber hochinteressante Beschreibungen.

Kindelwiegen

Dieser in Böhmen, Bayern und den österreichischen Ländern besonders häufig bezeugte Brauch zur Weihnachtszeit (» A. Weihnachtsgesänge) wurde bereits im 12. Jahrhundert von Gerhoh von Reichersberg als Ausbruch aus der strengen Gottesdienstordnung getadelt.[11] Bei der Kindelwiegenfeier wurde unter Glockenklang und Gesang ein holzgeschnitztes Kind in einer Wiege von Mönchen oder Nonnen eines Klosters, später vor allem von Schülern, gewiegt und den Umstehenden zum Küssen gereicht. Der Brixner Dommesner Veit Feichter dokumentiert das „kindl wiegen“ für die Zeit vom Neujahrstag bis Lichtmess (2. Februar) und zwar in einer mehr und einer weniger festlichen Fassung.[12] Die einfachere Feier fand bei der Vesper am Neujahrstag nach dem „Nunc (dimittis)“, bekannt als Lobgesang Simeons (Lukas 2, 29–32), statt: Der Mesner trug „das kindl mit dem wiegl“ aus der Sakristei hinunter zum St. Stephans- oder Volksaltar. Sobald das „puer nat(us in Betlehem)“ angestimmt wurde, nahm er das Kind aus der Wiege und reichte es den umstehenden Kindern zum Küssen.

Dabei achtete der Mesner streng auf Disziplin und hatte vorsichtshalber eine Rute, das bevorzugte Erziehungsmittel des Mittelalters, bei sich, „dan die puebm seint vast unzogen“ (sehr ungezogen). Unbedingt musste er deshalb verhindern, dass die Kinder die Holzfigur selbst in die Sakristei zurückbrachten. Während (unter Leitung eines Klerikers oder des Schulmeisters) das Kindelwiegen stattfand, löschte der Mesner auf dem Chor die Kerzen, verstaute Leuchter und Kerzenstangen in der Sakristei und nahm auch schon das Altartuch und den Teppich vor dem Choraltar weg. − Wenn aber der Neujahrstag ein Samstag war, wurde das Kindelwiegen aufwändiger gestaltet: Es begann mit einer besonderen Art des Läutens, die in Brixen „kindl wiegen mit den gloggen“ hieß und leider von Feichter nicht weiter beschrieben wird. Festkerzen wurden aufgesteckt, Weihrauch kündigte den besonderen Akt am Ende der Komplet nach dem Nunc dimittis an. Dann wiegten zwei Schüler das Kindel bei einem „wiegen gsang“, möglicherweise dem bekannten Resonet in laudibus oder dessen deutscher Bearbeitung Joseph lieber neve mein. Neben den beiden Sängerknaben spielte der Schulmeister, der in Brixen vornehmlich als Solosänger auftrat, eine wichtige Rolle. Er führte den Schülerchor vom Chorraum hinunter zum Leutealtar und sang mit ihm dort die Marianische Antiphon Salve regina, anschließend die Sequenz Gaude dei genitrix und schließlich die cantio Puer natus in betlehem. Unterdessen sollten die beiden Schüler, die den Wiegengesang gesungen hatten, Abstand von der Wiege halten. Bereits nach dem Salve regina reichte der Mesner den anderen Schülern das „Kindel“ zum Küssen.

Palmweihe

Palmweihe und -prozession erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo ihm das Volk zujubelte und Palmzweige streute (Joh 12,13–15). Mit dem Palmsonntag, dem letzten Sonntag der Fastenzeit, beginnt die Karwoche, weshalb gemäß römischer Liturgietradition der Palmweihe die Verlesung der Passion folgt. Die Prozession an einen Ort außerhalb der Kirche mit der Weihe von Palmbuschen, Ölzweigen, Palmkätzchen, Buchsbaum- oder anderem regional verfügbarem Buschwerk ist bereits in der Spätantike und im Frühmittelalter bekannt gewesen. Der Brixner Dommesner Feichter widmete diesem Ereignis in seinen Aufzeichnungen breiten Raum, weil es für ihn viel zu tun gab.[13] Am Vortag des Palmtags, dem „Palmabend“, musste er das Kreuz am Eisengitter im Chor abnehmen und mit einem Mantel verdecken, damit man es von der Leutekirche aus nicht sehen konnte. Nachmittags begannen die Vorkehrungen zum Aufbau der Palmhütte auf der nördlich vom Dombezirk gelegenen Prielwiese, einem Sumpfgelände an der vom Eisack gespeisten, für Gewerbebetriebe angelegten Mühlwiere (Mühlkanal).[14] Der dort ansässige Müller sollte Ross und Wagen herleihen, um die notwendigen Baubestandteile aus ihren jeweiligen Abstellplätzen im Dombezirk zu holen. Zudem sollte er den Steg über den Mühlkanal ausbessern und die Hütte aufstellen, wofür er bar bezahlt wurde. Noch nicht fest verlegtes Bretterholz sollte so verstaut werden, dass „es die púebm nit vertragen“ (dass es die Buben nicht wegtragen). Abends musste der Mesner die langen Bänke in der Gruft beim Barbara-Altar säubern sowie Umhänge, Tücher und Teppiche herrichten, damit sie am nächsten Morgen von zwei Knechten zur Palmhütte getragen werden konnten. Der Palmsonntag wurde mit Glockengeläut eröffnet, das im Verlauf der Prim anschwoll, so dass zu Beginn der Prozession alle sechs Brixner Domglocken läuteten. Inzwischen wurde die Palmhütte mit Überdeckung, Bänken, Predigtstuhl und Tüchern hergerichtet. Der Offiziant und die Domherren erhielten festliche, aber nicht die besten Messgewänder, die Schüler und Ministranten rote Mäntelchen. Weihwasser und Weihrauch wurden bereitgehalten, um bereits vor der Prozession und dann bei der Palmweihe vor der Palmhütte zum Einsatz zu kommen. Der Mesner führte die Prozession vom Chor über die Stiege bei der Orgel hinunter zur Katharinenkapelle und von dort in das Seitenschiff, dann mitten durch die Kirche über den Friedhof in Richtung Eisackbrücke. Er ordnete die Prozessionsteilnehmer hierarchisch und nach Fahnen. Wenn Neustifter Chorherren teilnehmen wollten, warteten sie bei der Brücke über den Mühlkanal, wo auch Bewohner naher Pfarren hinzukamen. An der Palmhütte angelangt, sang der „Epistler sein prophecei“, dann der „Evangelier“ sein Evangelium. Sobald sich die Domherren in der Hütte auf den Bänken niedergelassen hatten, musste der Mesner die mit Weihwasser und Weihrauch geweihten Palmzweige vor sie auf den Boden legen, so dass sich die Herren davon bedienen konnten. Wer Ölzweige oder sonst etwas Besseres zur Weihe mitbringen wollte, konnte das tun; der Mesner musste nur bereitstellen, was in der Umgebung wuchs, allerdings sauber ausgeputzt. Nach der Palmweihe zog die Prozession wieder zum Dom zurück und durch das Hauptportal hinein. Von dieser Einzugsprozession, ursprünglich dem wichtigsten Teil der Dramatisierung des biblischen Geschehens, meist gesanglich reich ausgestattet, nimmt der Brixner Dommesner Feichter wenig Notiz.[15] Auf dem Priel begann unterdessen der Abbau der Palmhütte. Inzwischen sollte der Mesner in der Kirche alles für den Einzug herrichten, unter anderem das Kreuz vom Chor hinab tragen. Die Prozession zog dann mit dem Kreuz – ohne die Laien – wieder auf den Chor. Getragen wurde das Kreuz von den Chorherren Unserer Lieben Frau. Dann galt es, die festlichen Messgewänder wie die roten Mäntelchen abzulegen und gegen schwarze auszutauschen, denn die Liturgie des Palmsonntags ging ohne Unterbrechung als die des Passionssonntags weiter. − Wenn es am Palmsonntag regnete oder Unwetter drohten, waren die Prielwiesen für die Palmweihe ungeeignet, weshalb die Weihe-Zeremonie in das große Portal und die Vorhalle des Doms verlegt werden musste. Dort war wenig Platz, so dass der Mesner sich selbst und einen möglichen Nachfolger im Amt ermahnt, alles beizeiten herzurichten, denn „darnach kanstú dich nit berúern vor dem volckh“ (danach kannst du dich nicht rühren wegen der Menschenmenge). Er rechnete demnach bei jeder Witterung mit der Teilnahme von zahlreichen Laien. Die Prozession wurde bei Regen verkürzt, bei starkem Regen wurde der Umgang nur mehr durch den Kreuzgang geleitet und beim Südportal wieder in den Dom zurückgeführt. (» Abb. Grundriss des Brixner Doms)

Zeremonien am Ostergrab

Die Karwoche als letzte Woche der österlichen Bußzeit ist für den Dommesner eine Zeit dicht gedrängter Verpflichtungen (vgl. auch A. Osterfeier, den klösterlichen Ritus betreffend). Auf den Mittwoch nach dem Palmsonntag, auch „krúmpmittwoch“ genannt, an dem man bei der „púmper metten“ auf der Empore dreimal „mit der húlczen gloggen“ rumpelte,[16] folgt der Gründonnerstag, wegen der feierlichen Chrisam-Weihe „weihen pfincztag“ genannt,[17] an dem mit der Fußwaschung durch den Domdekan[18] der letzten Abendmahlsfeier gedacht wurde. Für den Karfreitag bis zur Osternacht wurden die Vorschriften „wie es gehalten wird“[19] weitgehend vom Geschehen am Ostergrab bestimmt. Dort fand an den verschiedenen Tagen eine Abfolge von Bräuchen statt, die als „depositio“ und „elevatio crucis“ sowie „visitatio sepulchri“ bezeichnet werden. Aus der Karwochenliturgie heraus entwickelt, lassen sie sich insgesamt als „ein eigenes Spielgeschehen“ erleben.[20]

Das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Brixen verfügte, ebenso wie das Augustinerchorherrenstift Neustift oder die Stadt Hall, über ein „sepulchrum“, ein Heiliges Grab oder Ostergrab.[21] Das Ostergrab darf man sich als einen truhenartigen Kasten mit bemalten Türen vorstellen, der alljährlich am Karfreitag im nördlichen Seitenschiff des alten Doms an einem für Laien gut zugänglichen Ort aufgestellt wurde. Hier vollzog man die Niederlegung des Kreuzes am Karfreitag, die 40stündige Grabwache, die Erhebung des Kreuzes und die Besichtigung des leeren Grabes am Ostermorgen, die zum Spiel ausgestaltet werden konnte. Der Mesner musste am Karfreitag in aller Frühe nach dem Läuten mit der hölzernen Glocke zunächst die Grabliegerfigur sowie ein als Bahre dienendes Brett abstauben und bereitstellen. Dann folgten die Vorbereitungen zum Gottesdienst am St. Stephans-Volksaltar. Das Grab wurde mit einem roten Tuch ausgekleidet und erhielt eine Halterung für die Monstranz, ferner wurden allerlei Requisiten bereitgelegt, etwa Stola, Manipel und Humeral, mit denen die Chorherren, wenn sie die Figur in das Grab legten, diese traditionsgemäß bedeckten. Für das Einsetzen der Hostie in die Monstranz musste ein Priester geholt werden. Die eigentliche Zeremonie der „Depositio Crucis et Hostiae“ begann am Nachmittag nach der Gläubigenkommunion in Gegenwart von Klerus und Laien. Der Priester, der die Messe zelebriert hatte, sowie vier Chorherren und Domschüler mit Holzklappern und Prozessionsstangen waren daran beteiligt.[22] Vom Hochaltar, wo bis dahin die Monstranz stand, führte ihr Weg prozessionaliter durch den Chorraum, unter der Orgel die Stiege hinunter in das Seitenschiff, an der Kanzel vorbei zum Heiligen Grab. Nachdem die Chorherren die Figur in das Grab gelegt hatten, sang der Chor drei „Respons aúß dem Lamentaczen púech“ (Responsorien aus dem Buch der Lamentationen).[23] Während der 40stündigen Grabwache war das Grab mit der darin bestatteten Liegefigur und der Monstranz von Kerzen umstellt, die der Mesner ständig warten musste. Schüler sangen aus dem Psalter bis etwa neun oder zehn Uhr abends, weil das Volk so lange in der Kirche war; um vier Uhr am nächsten Morgen mussten sie schon wieder singen.

Der fromme Eifer der Laien war dem Mesner Veit Feichter im Grunde zuwider. Zur schlichten Elevationsfeier in der Osternacht kamen so viele Leute, dass im Gedränge leicht etwas Wertvolles abhanden kommen konnte, etwa der „Silbrin sprengwadl Im weich prúnen kesel“ (der silberne Sprengel im Weihwasserkessel).[24] Vier Chorherren hoben die Figur aus dem Grab und sangen das Responsorium Surrexit pastor bonus. Somit war das Grab leer, wenn am Ostermorgen nach der Matutin die visitatio sepulchri stattfand.[25] Der Mesner ersparte sich die Schilderung des Dialogs zwischen den Frauen und dem Engel am Grab, für ihn war wichtiger, alles vorbereitet zu haben, wenn statt der kleinen Szene ein regelrechtes Osterspiel aufgeführt wurde. Für insgesamt elf Personen, die am Agnesaltar im Hochchor auf ihren Auftritt warteten, wurden symbolträchtige liturgische Gewänder und Geräte als Kostüme und Requisiten bereitgelegt, die dem Zuschauer halfen, die Rollen der Darsteller zu identifizieren: So erhielt der „Salvator“ eine Albe mit roten Verzierungen, ferner Humeral, Stola, Mantel und Gürtel in Rot, was der Ausstattung der Grabliegerfigur entsprach. Weitaus sparsamer waren die anderen Personen der Handlung gekennzeichnet, etwa Petrus mit dem Schlüssel, Maria Magdalena mit einem kostbaren blauen Damastmantel, der Gärtner mit einer Eisenschaufel aus dem Dom-Refektorium. Aus der Ausstattung lässt sich einiges über den Verlauf des vom Dommesner vorbereiteten Brixner Osterspiels ableiten:

Es begann vermutlich mit der Ankündigung der Auferstehung durch zwei Engel, dann folgte der Besuch der drei Marien am Grabe mit der „Quem-quaeritis“-Szene. Der Wettlauf der Apostel Petrus und Johannes und die Gärtnerszene waren vorhanden, ebenso der ungläubige Thomas, der üblicherweise den letzten Reim hatte. Das Spiel dürfte in deutscher Sprache aufgeführt worden sein und endete mit einem fröhlichen Christ ist erstanden aller Anwesenden.[26] Die liturgische Einbettung des Osterspiels machte Mitwirkende und Zuschauer, Klerus und Laien zu einer Gemeinschaft der Gläubigen. Umso krasser hebt sich das realistische Fazit der Brixner Dommesners ab: „Item vor allen dingen / so staúb des morgens In aller frúe die stúel ab / wo man gestanten ist zúm spil <zú schawen> dan das volckh stet aúff die stúel / vnnd macht die alle vnsaúber“.[27]

Schau-Spiele

Dem Kirchenjahr folgend, bezeugt der Brixner Dommesner Veit Feichter noch weitere im Dom und im Zusammenhang mit dem Gottesdienst vollzogene Bräuche, die aber weniger als Ausformung der Liturgie zu verstehen sind, sondern eher als bewegte Schaustücke zur Ins-Bild-Setzung der am jeweiligen Festtag verkündeten Glaubenswahrheit. Hier agierten nicht lebende Personen im Rollenspiel, sondern es wurden Figuren von einem Loch im Gewölbe herabgelassen und wieder hinaufgezogen. Gemeint ist das Aufziehen von Engeln und dem „Salvator“ am Himmelfahrtstag[28] sowie von Engeln und dem Heiligen Geist (wohl in Gestalt einer Taube) zu Pfingsten[29], wobei man die Engelsfiguren „tanzen“ ließ. Der noch weiter von der liturgischen Handlung abweichende Brauch, am „Auffahrtstag“ Oblaten, Feuer und Wasser aus dem Gewölbe hinunterzuwerfen, wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts abgeschafft, weil er zu einer Messerstecherei und zeitweiligen Entweihung des Doms geführt hatte.[30] − Das ehemals in Brixen zur Adventszeit übliche „Schülerbischofsfest“ mit seiner parodistischen Umkehrung hierarchischer Strukturen sowie der Karikierung liturgischer Texte und Rituale hatte bereits 1442 Bischof Georg Stubier wegen eklatanter Auswüchse abgeschafft. Die dafür aufgewendeten Mittel sollten fortan acht Chorschüler erhalten, die unter anderem bei der 40stündigen Grabwache singen mussten.[31]

Die Kirche hat sich im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit durchaus bemüht, die Distanz zwischen Klerus und Laien wenigstens an hohen Festtagen für kurze Zeit abzuschwächen. An eine Aufhebung der hergebrachten Schranken war nicht gedacht. Dies geht aus den Seitenhieben des Dommesners, der sich als Kirchendiener verstand, gegenüber dem „volckh“ und besonders den Schülern deutlich hervor. Allerdings war die Haltung der Kirche und ihrer Vertreter nur die eine Seite der Medaille: Die andere war das religiöse Handeln der Laien selbst. (» J. Formen der Laienfrömmigkeit)

[1] Als ikonographischer Bildtypus ist der „gute Hirte“ vor allem dem frühen Christentum geläufig; aber noch heute wird der vierte Sonntag nach Ostern als „Gut-Hirten-Sonntag“ gefeiert (Joh 10, 1–30).

[2] Vgl. Trenkwalder 1986, 130–153.

[3] Vgl. Trenkwalder 1984, 147–165; Trenkwalder 1985, 38–53.

[4] Vgl. Wolfsgruber 1987, 19–20 u. a.

[5] Hier am Beispiel des Brixner Kreuzgangs, Wolfsgruber 1988, passim.

[6] Zu Dom und Dombezirk siehe Hofmeister-Winter 2001, 64–69, dazu Abb. 7–10; Wolfsgruber 1988, 7–9.

[7] Vgl. Loose 2006, 171–191.

[8] Vgl. Saunders1984, 173–193, mit Anmerkungen zu den liturgischen Reformen von 1453 und 1455.

[9] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 15–22; Text des Brixner Dommesnerbuchs, passim.

[10] Hofmeister-Winter 2001. Zum Editionskonzept vgl. S. 9–14.

[12] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 151–152, fol. 29v–30r.

[13] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 223–233, fol. 65r–69v.

[15] Gesänge der Palmsonntagsprozession von St. Stephan in Wien sind erwähnt in Kapitel » E. Städtisches Musikleben.

[16] Hofmeister-Winter 2001, 233–238, fol. 70r–72v.

[17] Hofmeister-Winter 2001, 238–260, fol. 73r–85r.

[18] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 256–257, fol. 82v.

[19] Hofmeister-Winter 2001, 260–294, fol. 85r–103v.

[20] Engels 2012, 5 und hier » A.1 Osterfeier.

[21] Vgl. Schwob 1994, 164–167.

[22] Zur Beschreibung der depositio crucis in der Diözese Salzburg vgl. » A. Osterfeier.

[23] Responsorien aus dem Buch der Klagegesänge: „Ecce quomodo moritur, Sepulto domino, Recessit pastor“, Hofmeister-Winter 2001, 269, fol. 89v.

[24] Hofmeister-Winter 2001, 284, fol. 98r.

[25] Zur Beschreibung der visitatio sepulchri in der Diözese Salzburg vgl. » A.1 Osterfeier.

[26] Vgl. Schwob 1994. Zur Leise Christ ist erstanden vgl. » B. Geistliches Lied. Näheres zu deutschsprachigen geistlichen Spielen vgl. » H. Musik und Tanz in Spielen und » H. Sterzinger Spielarchiv.

[27] Hofmeister-Winter 2001, 287, fol. 100r.

[28] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 324–325, fol. 119v–120r.

[29] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 334f., fol 125rv.

[30] Vgl. Hofmeister-Winter 2001, 326, fol.120v–121r.

[31] Vgl. Schwob 1989, 128–142.

Empfohlene Zitierweise:

Ute Monika Schwob: „Laienfrömmigkeit: Die Rolle der Kirche“, in: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich <https://musical-life.net/essays/laienfroemmigkeit-die-rolle-der-kirche> (2016).